長時間労働の是正やテレワーク対応、電子申請義務化──従業員の勤怠管理から社会保険・年末調整まで、事業規模を問わず「労務管理」の負担は日々増す一方です。

Excelや手書き書類での運用では、法改正への追随もデータの信頼性も担保しづらく、担当者のミスや残業が膨らむリスクを抱え続けることになります。そんなバックオフィス業務のあらゆる課題を解決し、企業の成長を力強く後押しするのが「労務管理システム」です。

しかし、いざシステムの導入を検討し始めると、「製品が多すぎて、どれが自社に合うのかわからない」「価格や機能の違いが複雑で、どう比較すれば良いのか判断できない」といった、新たな壁に直面することも少なくありません。

本記事では、労務管理システムの基本知識から、導入によって得られるメリット、そして後悔しないための具体的な比較選定ポイントまで、分かりやすく解説します。さらに、市場で評価の高いおすすめのシステム10選を、それぞれの強みや特徴とともにご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

労務管理システムとは

労務管理システムとは、企業が従業員を雇用する上で発生する、入社から退職までの一連の管理業務を、一元的に管理し効率化するためのITツールです。

具体的には、従業員情報の管理、勤怠管理、給与計算、社会保険手続きといった煩雑な業務を自動化・効率化し、企業の生産性向上とコンプライアンス強化を支援します。

働き方改革関連法の施行や、頻繁な法改正、テレワークの普及など、現代の企業を取り巻く環境は複雑化しています。このような状況下で、従来の紙やExcelを中心とした手作業の労務管理を続けることには、情報漏洩や法令違反といった重大なリスクが伴います。

労務管理システムの導入は、もはや単なる業務効率化ツールではなく、企業が健全な経営を継続するための「戦略的基盤」としての重要性が高まっています。

労務管理システムの定義と役割

労務管理システムとは、従業員データベースを中核とし、勤怠、給与、社会保険・労働保険手続きといった、法律で定められた企業の義務に関わる業務を、正確かつ効率的に遂行するためのソフトウェアです。

その主な役割は「①業務効率化」「②法令遵守(コンプライアンス)」「③戦略的人事の実現」の3つに集約されます。

企業の労務管理は、労働基準法や労働契約法、健康保険法など、多岐にわたる法律に基づいて行われます。例えば、労働時間の管理は労働基準法第32条で、賃金の支払いは同法第24条(賃金支払の五原則)で厳格に定められており、これらの法的要件を遵守しなかった場合、企業は罰則の対象となるリスクがあります。

労務管理システムは、これらの法規制に対応した形で設計されているため、システムを利用すること自体が、法令遵守体制の構築に繋がります。システムが担う具体的な役割と業務範囲は以下の通りです。

| 役割 | 具体的な業務内容 |

| ① 業務効率化 | ・従業員情報の一元管理 ・入退社に伴う社会保険・雇用保険の電子申請・勤怠データと連携した給与計算の自動化 ・年末調整の申告データ収集と計算の自動化 ・各種帳票(労働者名簿など)の自動作成 |

| ② 法令遵守 | ・労働時間、残業時間、休日出勤の正確な管理と可視化 ・36協定の上限規制に対応したアラート機能 ・有給休暇管理簿の自動作成と取得義務の管理 ・法改正に伴う保険料率や税率の自動アップデート |

| ③ 戦略的人事 | ・蓄積された従業員データの分析による人員配置の最適化 ・エンゲージメントサーベイなどを通じた組織課題の発見 ・人材育成計画やタレントマネジメントへのデータ活用 |

このように労務管理システムは、法律に基づいた煩雑な手続きや管理業務を自動化し、担当者を手作業から解放します。

従来の労務管理の課題とシステム化の必要性

紙やExcelによる従来の労務管理は、人的ミス、情報の属人化、法改正への対応遅延といった課題を抱えており、もはや現代のビジネス環境に対応しきれない限界に達しています。これらの課題を解決し、企業の継続的な成長を支えるために、労務管理のシステム化は不可欠です。

近年、多くの企業、特に中小企業において労務管理システムの導入が加速しており、この背景には、2019年から順次施行されている「働き方改革関連法」への対応や、2024年1月から義務化が拡大した社会保険手続きの電子申請など、国策としてペーパーレス化とDXが推進されていることがあります。

従来の労務管理が抱える具体的な課題には、以下のようなものが挙げられます。

- 人的ミスの発生リスク Excelでの数式エラーや手作業による転記ミスが、給与計算の間違いや保険料の誤徴収に直結し、従業員との信頼関係を損ないます。

- 法改正への対応遅延と負担増 毎年のように行われる保険料率や税制の変更のたびに、手作業で計算式や帳票を修正する必要があり、担当者の大きな負担となります。

- 情報の属人化とブラックボックス化 特定の担当者しか業務を把握していない「属人化」は、その担当者の休職や退職時に業務が停滞するリスクを抱えます。

- 非効率なペーパーワークとコスト 入社時の雇用契約書や各種申請書など、大量の紙書類の印刷・配布・回収・保管には、多くの時間とコストが発生します。

- 多様な働き方への対応の限界 テレワークやフレックスタイムなど、従業員ごとに異なる労働時間をExcelで正確に管理するのは極めて困難です。

これらの課題は、個々の担当者の努力だけで解決できるものではありません。労務管理システムを導入し、業務プロセスそのものをデジタル化することで、人的ミスや法令違反のリスクを抜本的に削減できます。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

労務管理システムのメリット

労務管理システムを導入するメリットは、単に「業務が楽になる」というレベルに留まりません。日々の定型業務の劇的な効率化はもちろんのこと、人件費やペーパーコストといった直接的なコストの削減から企業の社会的信用を左右する法令遵守体制の強化に至るまで、その効果は企業経営のあらゆる側面に及びます。

これらは、人事労務部門が日々の煩雑な作業から解放され、従業員のエンゲージメント向上や組織開発といった、より付加価値の高い「戦略的人事」を推進するための強固な土台となります。

労務管理業務の効率化

労務管理システム導入における最大のメリットは、入退社手続き、勤怠管理、給与計算、年末調整といった、これまで多くの時間を要していた定型業務を自動化し、劇的に効率化できる点にあります。

既存システムの課題を克服し、全社的な生産性を向上させることが日本企業の重要な課題として挙げられています。特に人事労務分野は、定型的かつ反復的な業務が多く、システム化による効率化のインパクトが非常に大きい領域です。

システム導入による業務効率化のインパクトを、具体的な業務シーンの「Before/After」で見てみましょう。

| 業務 | Before(手作業・Excel管理) | After(システム化) |

| 入社手続き | 従業員に複数の書類を記入・捺印してもらい、手作業でデータ入力。社会保険手続きは役所へ郵送または持参。 | 従業員がWeb上で情報を直接入力。そのデータを活用し、社会保険や雇用保険の手続きを電子申請で完結。 |

| 給与計算 | Excelで勤怠データを集計し、残業代や欠勤控除を手計算。保険料率の変更も手動で修正。 | 勤怠管理システムと自動連携。労働時間に基づき、給与、残業代、社会保険料、税金までを自動計算。 |

| 年末調整 | 全従業員に申告書を紙で配布・回収。記載内容の不備を一件ずつ確認し、膨大な量の計算と検算を実施。 | 従業員がスマートフォンやPCから質問に答える形式で申告。システムが内容を自動チェックし、年税額を即座に算出。 |

これらの定型業務にかかる時間は、システムの導入によって90%以上削減することも可能です。これにより創出された時間を、人事評価制度の改善や従業員研修の企画といった、人でなければできない創造的な業務に充てることができ、人事部門全体の生産性を飛躍的に向上させます。

労務コストの削減

労務管理システムの導入は、担当者の人件費やペーパーコストといった「目に見えるコスト」だけでなく、ミスの修正や機会損失といった「目に見えないコスト」まで含めた、広範な労務コストの削減に直結します。

例えば、厚生労働省は社会保険手続きにおける電子申請を強く推奨していますが、これは企業側の申請業務にかかる膨大な時間的コスト(人件費)と、行政側の処理コストを削減する目的があります。

システムによるペーパーレス化や業務自動化は、こうした社会全体の効率化の流れにも合致しており、企業が享受できるコスト削減効果は多岐にわたります。具体的に削減できるコストは以下の通りです。

- 人件費の削減: 給与計算や年末調整といった繁忙期の残業時間を大幅に削減できます。また、業務効率化によって、最小限の人数でバックオフィス業務を運営することが可能になり、採用コストや人件費の最適化に繋がります。

- ペーパーコストの削減: 給与明細や源泉徴収票のWeb発行、各種申請のワークフロー化により、紙代、印刷代、郵送費、さらには書類の保管スペースといった物理的なコストをほぼゼロにすることが可能です。

- ミスの修正・対応コストの削減: 手作業による計算ミスや申請漏れが発生した場合、その修正や関係各所への対応には多大な時間と労力を要します。システム化はこうしたヒューマンエラーを未然に防ぎ、無駄な修正コストの発生を抑制します。

労務管理システムの初期費用や月額料金といった導入コストは、これらの多様なコスト削減効果によって十分に相殺され、長期的には企業の利益率を向上させる効果が期待できます。

人員配置の適正化

労務管理システムは、これまで分散しがちだった従業員の情報を一元管理し「可視化」することで、勘や経験に頼った配置から、客観的なデータに基づいた戦略的な人員配置(タレントマネジメント)への転換を可能にします。

近年、多くの先進企業が「タレントマネジメント」の導入を進めており、個々の従業員の能力を最大限に引き出すことが企業成長の鍵であるという認識が広まっています。労務管理システムは、その基盤となる正確な従業員データベースを構築し、タレントマネジメントの第一歩を支援する役割を担います。

システムを活用することで、以下のような戦略的人事が可能になります。

- スキルや経歴の可視化: 従業員の基本情報に加え、資格、研修履歴、過去の評価、スキルといった人事情報を一元管理。新規プロジェクトに最適な人材を迅速に検索・抜擢できます。

- 客観的なデータに基づく評価: 個人のパフォーマンスデータや勤怠状況といった客観的な情報を評価の参考にすることで、評価の公平性と納得感を高め、従業員のモチベーション向上に繋げます。

- 組織状態の分析と把握: 部署ごとの残業時間や有給休暇取得率などを分析することで、特定の部署への業務の偏りや、組織が抱える課題を早期に発見し、対策を講じることができます。

このように、労務管理システムは企業の最も重要な経営資源である「人材」を可視化・分析するためのプラットフォームです。システムによって一元化されたデータを活用することで、経営層や管理職はより的確な意思決定を行うことができ、組織全体のパフォーマンスを最大化することが可能になります。

法令遵守・コンプライアンス

労務管理システムを適切に運用することは、複雑化する労働関連法規を遵守し、企業のコンプライアンス体制を強化するための最も確実な手段の一つです。これにより、労務リスクを大幅に低減し、企業の社会的信用を保護します。

企業は労働基準法をはじめとする多くの法律を遵守する義務があり、特に近年は「働き方改革関連法」により、時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇の取得義務などが厳格化されました。また、労働者名簿や賃金台帳といった法定三帳簿の整備も企業の義務です。

システムがどのように法令遵守に貢献するのか、具体的な機能を見てみましょう。

- 時間外労働の上限規制への対応: 従業員ごとの残業時間をリアルタイムで集計・可視化。36協定の上限時間に近づくと、管理者と本人に自動でアラートを通知し、長時間労働を未然に防ぎます。

- 有給休暇の取得義務の管理: 年間の取得状況を自動で管理し、取得日数が5日に満たない従業員がいる場合、管理者に通知。取得義務の履行を確実にサポートします。

- 法改正への自動アップデート: 毎年のように変更される保険料率や税制改正などに、システム側が自動でアップデート対応。担当者が自ら情報を収集し、設定を変更する手間とリスクをなくします。

- 正確な労働時間の記録と保管: PCログやICカード打刻など、客観的な方法で労働時間を記録。労働基準監督署の調査が入った際にも、信頼性の高い証拠として提示できます。

労務管理システムの導入は、意図せぬ法令違反を防ぐための強力な「予防策」となります。コンプライアンス体制を盤石にすることは、従業員が安心して働ける職場環境の構築に繋がり、ひいては企業のブランドイメージと社会的信用を守り、持続的な経営を支える重要な基盤となるのです。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

労務管理システム比較のポイント

労務管理システムを選定する際には、単に機能の多さや料金の安さだけで判断するべきではありません。自社の事業規模や業種、将来の成長性までを見据え、「自社にとって最適なシステムは何か」という視点で多角的に比較・検討することが、導入成功の鍵となります。

市場には多種多様なシステムが存在しますが、特にクラウド型(SaaS)システムの普及は目覚ましく、多くの企業にとって有力な選択肢となっています。しかし、安易な選定は「導入したものの、業務に合わずに使われない」「追加コストが嵩んで予算をオーバーした」といった失敗に繋がりかねません。

ここでは、後悔しないシステム選びのために、最低限おさえておくべき5つの重要な比較ポイントを解説します。これらを一つずつチェックし、自社にフィットするシステムを見極めましょう。

クラウド型とオンプレミス型

現代の労務管理システムは「クラウド型(SaaS)」と「オンプレミス型」に大別されますが、特にこだわりがない限り、初期費用を抑えられ、運用・保守の手間がかからないクラウド型が中小企業にとって最適な選択肢と言えます。

両者の特徴には明確な違いがあり、自社のIT環境や予算、セキュリティポリシーに合わせて選択する必要があります。

| 比較項目 | クラウド型(SaaS) | オンプレミス型 |

| 初期費用 | 低い(無料の場合も多い) | 高い(サーバー購入費、ライセンス費が必要) |

| 料金体系 | 月額・年額の利用料(サブスクリプション) | 買切り(資産計上) |

| 保守・運用 | 不要(ベンダーが実施) | 必要(自社に専門のIT担当者が必要) |

| 法改正対応 | 自動でアップデート | 自社で対応または追加費用が発生 |

| 導入期間 | 短い(最短即日から利用可能) | 長い(数ヶ月単位での構築が必要) |

| カスタマイズ性 | 限定的 | 非常に高い |

| 向いている企業 | スタートアップ、中小企業全般 | 高度なセキュリティ要件や独自の業務フローを持つ大企業 |

オンプレミス型は自社仕様に細かくカスタマイズできる点が魅力ですが、高額な初期投資と専門知識を持つ人材が必要となります。一方、クラウド型は低コストかつ迅速に導入でき、法改正にも自動で対応してくれるため、IT担当者がいない企業でも安心して利用できます。

機能と対応業務範囲

自社の課題解決に必要な機能を過不足なく備えているか、対応できる業務範囲はどこまでかを見極めることが重要です。「多機能=良いシステム」ではなく、「自社のニーズに合っているか」が最も大切な判断基準となります。

システムの機能は料金に直結するため、使わない機能が多い「オーバースペック」なシステムは無駄なコストに、逆に機能が足りなければ非効率な状態が解消されません。

労務管理システムの機能は、大きく「基本機能」と「拡張機能」に分けられます。自社にとって何が「必須」で、何が「あると嬉しい」のかを事前に整理しましょう。

- 【基本機能】多くの企業で必須となる中核機能

- 従業員情報管理: 従業員名簿や個人情報を一元管理するデータベース機能。

- 勤怠管理: 出退勤時刻の打刻、労働時間の自動集計、残業管理機能。

- 給与計算: 勤怠データと連携し、総支給額や社会保険料、税金を自動計算する機能。

- 社会保険・労働保険手続き: 入退社時の資格取得・喪失届などを作成する機能。

- 【拡張機能】必要に応じて追加を検討する機能

- 年末調整: 申告書のWeb回収から年税額の計算までを完結させる機能。

- Web給与明細: 給与明細を電子化し、従業員がWeb上で閲覧できるようにする機能。

- 電子申請: 社会保険手続きなどを役所に行かずにオンラインで完結させる機能。

- ワークフロー: 各種届出(住所変更、身上異動など)の申請・承認をシステム上で行う機能。

- 人事評価・タレントマネジメント: 人事評価の運用や、従業員のスキル・経歴を管理・活用する機能。

システム比較を始める前に、まずは自社の業務フローを棚卸しし、「絶対にシステム化したい業務」の優先順位を明確にしましょう。この「要件定義」をしっかり行うことで、数ある製品の中から自社に最適な機能を持つシステムを効率的に絞り込むことができます。

導入コストと料金体系

システムの料金を比較する際は、Webサイトに表示されている「月額〇〇円~」という表面的な価格だけでなく、初期費用やオプション料金を含めた「総所有コスト(TCO)」で判断する必要があります。

クラウド型システムの料金体系は、最低利用料金や最低契約期間が設定されていたり、特定の機能やサポートが有料オプションだったりと、ベンダーによって大きく異なります。確認すべきコストの内訳は以下の通りです。

- 初期費用: アカウント開設やシステム設定をベンダーに依頼する場合に発生する費用。無料のシステムも多いですが、数万円~数十万円かかる場合もあります。

- 月額(または年額)料金: 最も一般的なのは「基本料金+従業員数に応じた従量課金」のモデルです。「1人あたり〇〇円」という単価だけでなく、最低利用人数や料金プランの階層構造も確認が必要です。

- オプション費用: 年末調整や電子申請、ワークフロー機能などが、標準機能ではなく有料オプションとして提供されている場合があります。自社に必要な機能が標準プランに含まれているかを確認しましょう。

- サポート費用: メールやチャットでの問い合わせは無料でも、電話サポートは有料プランのみ、といったケースがあります。導入初期に手厚いサポートを期待する場合は、サポートの範囲と料金を必ず確認しましょう。

気になるシステムが2~3に絞れたら、必ず自社の従業員数と利用したい機能を伝えた上で、正式な見積もりを取得してください。複数の見積もりを同じ条件で比較することで、初めて公平なコスト評価が可能になります。

外部システムとの連携

すでに社内で利用している会計ソフトや勤怠管理ツールがある場合、それらの外部システムと円滑にデータ連携できるか否かは、システム選定における極めて重要な判断基準となります。

システム連携ができない場合、労務管理システムから出力したデータを会計ソフトに手作業で再入力するといった非効率な作業が発生し、システム導入のメリットを大きく損なってしまいます。特に連携の必要性が高いのは以下のシステムです。

- 会計ソフト: 給与計算後に作成される仕訳データを、会計ソフトに自動で取り込めるかは最重要ポイントです。(例:freee会計、マネーフォワード クラウド会計など)

- 勤怠管理システム: すでに専門の勤怠管理システムを利用している場合、その勤怠データを給与計算のためにスムーズに取り込めるかを確認します。

- その他: 人事評価や採用管理など、他の人事関連システムとの連携が必要な場合もあります。

連携方法には、ボタン一つで自動的にデータが同期される「API連携」と、手動でファイルをダウンロード・アップロードする「CSV連携」があります。可能であれば、より効率的でミスの少ない「API連携」に対応しているシステムを選ぶのが望ましいでしょう。

導入実績とサポート体制

システムの機能や価格と同等に、「ベンダーの信頼性」と「困ったときに頼れるサポート体制」も重要な選定基準です。特に、同業種・同規模の企業への豊富な導入実績は、信頼性を測る客観的な指標となります。

システム導入はベンダーとの長期的なパートナーシップの始まりであり、サポートが不十分な場合、せっかく導入したシステムが活用されずに形骸化してしまうリスクがあります。ベンダーの信頼性とサポート体制は、以下の点で確認しましょう。

- 導入実績の確認ポイント

- 導入企業数: 純粋な数が多いほど、多くの企業に選ばれている証左となります。

- 導入事例: 自社と同じ業種や、同じくらいの従業員数の企業の導入事例があるかを確認します。公式サイトの導入事例ページなどを参考に、自社と似た課題をどのように解決したのかを読み解きましょう。

- サポート体制の確認ポイント

- サポートチャネル: 問題発生時にどのような手段で問い合わせできるか。(電話、メール、チャットなど)

- サポート対応時間: 自社の業務時間内に対応してもらえるか。(例:平日10時~17時など)

- サポートの無料/有料範囲: どこまでのサポートが基本料金に含まれているか。電話サポートや初期設定の代行は有料オプションとなる場合が多いです。

- ヘルプページやマニュアルの充実度: 自己解決できる情報が豊富に用意されているかも重要です。

システム導入は、自社の重要な従業員データを預ける行為です。企業の安定性やセキュリティ対策への取り組み、そして導入から運用まで並走してくれる手厚いサポート体制があるかどうかをしっかり見極め、長期的に安心して付き合えるベンダーを選ぶことが、導入を成功に導く最後の鍵となります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

おすすめの労務管理システム10選

市場には数多くの優れた労務管理システムが存在しますが、ここでは特に市場での評価や実績、機能の特色などを考慮し、多様な企業のニーズに応える10のシステムを厳選して紹介します。

各システムには、得意とする領域や最適な企業規模が異なります。「比較のポイント」で解説した視点を持ちながら、自社の課題や目指す姿に最もフィットするシステムはどれか、比較検討してみてください。

なお、本記事に記載する料金や機能の情報は2025年8月時点のものです。最新かつ詳細な情報については、必ず各システムの公式サイトをご確認ください。

KING OF TIME 人事労務(株式会社ヒューマンテクノロジーズ)

「KING OF TIME 人事労務」は、トップクラスのシェアを誇る勤怠管理システム「KING OF TIME」と同一基盤で開発された、勤怠管理とのシームレスな連携を最大の強みとするシステムです。勤怠データの活用を重視する企業にとって、非常に有力な選択肢となります。

勤怠管理システム「KING OF TIME」は、市場調査において長年トップクラスの導入実績を維持しており、その勤怠管理のノウハウが人事労務システムにも活かされているため、データの整合性や連携のスムーズさは他社製品と比較しても優位性があります。

- 特徴:

- 勤怠管理から給与計算までをワンストップでシームレスに連携。

- 複雑なシフトや多様な雇用形態の勤怠管理に強み。

- リアルタイムでの労働時間把握と、それに基づく正確な給与計算を実現。

- 料金プラン:

- 初期費用:0円

- 月額費用:300円/人(KING OF TIMEデータ管理を利用の場合)

- こんな企業におすすめ:

- すでに「KING OF TIME」を利用している、または導入を検討している企業。

- 従業員の労働時間管理を厳格に行いたい小売業や飲食業。

「勤怠はKING OF TIME、労務は別のシステム」といった運用によるデータの二重管理や連携の手間を根本から解消したい企業にとって、「KING OF TIME 人事労務」は業務効率化と正確性向上を両立させる最適なソリューションです。

ジョブカン労務HR(株式会社DONUTS)

「ジョブカン労務HR」は、シリーズ累計20万社以上の導入実績を誇る「ジョブカン」シリーズの一つであり、必要な機能をアラカルト形式で選んで導入できる柔軟性とコストパフォーマンスの高さが魅力のシステムです。

「ジョブカン」シリーズは10のサービスを展開しており、その圧倒的な導入社数が製品の信頼性と使いやすさを物語っています。

- 特徴:

- 労務管理、勤怠管理、給与計算など、必要な機能(サービス)を自由に組み合わせて契約可能。

- シンプルな操作画面で、ITツールに不慣れな担当者でも直感的に使える。

- 従業員情報の収集から各種手続き、年末調整まで幅広くカバー。

- 料金プラン:

- 初期費用:0円

- 月額費用:400円/人〜(労務HR単体の場合)

- こんな企業におすすめ:

- まずは特定領域(例:労務手続き)からシステム化を始めたい企業。

- 事業の成長に合わせて段階的に導入範囲を広げたいスタートアップ。

バックオフィス業務全体を視野に入れつつも、まずはコストを抑えて人事労務領域からDXを始めたいと考える企業にとって、「ジョブカン労務HR」の柔軟なサービス体系と優れたコストパフォーマンスは非常に魅力的です。

ジンジャー人事労務(jinjer株式会社)

「ジンジャー人事労務」は、人事領域のデータを「1つのデータベース」で管理することにこだわって設計されたシステムであり、データの分断を防ぎ、人事情報の一元管理と活用を本気で目指す企業に最適です。

多くのシステムでは機能ごとにデータベースが分かれている場合がありますが、「ジンジャー」は単一のデータベースで繋がっているため、従業員情報が更新されると関連する全てのデータが自動で更新され、データの整合性が担保されます。

- 特徴:

- 人事のコアデータベースを中心に、複数のサービスがシームレスに連携。

- 入社手続きから年末調整、人事評価まで、人事領域を幅広くカバー。

- 蓄積した人事データを活用したタレントマネジメント機能も充実。

- 料金プラン:

- 料金は利用機能や従業員数に応じた見積もりが必要。

- こんな企業におすすめ:

- 複数のシステム導入によるデータのサイロ化(分断)に課題を感じている企業。

- 労務管理の効率化だけでなく、人事データの戦略的活用までを見据えている企業。

管理業務の効率化という守りの側面だけでなく、人事データを活用して組織パフォーマンスを向上させるという攻めの側面も重視する企業にとって、「ジンジャー人事労務」のコアデータベース思想は強力な武器となります。

マネーフォワード クラウド人事管理(株式会社マネーフォワード)

「マネーフォワード クラウド人事管理」は、会計ソフトで有名な「マネーフォワード クラウド」シリーズのサービスであり、特に同社の会計や給与計算システムとのスムーズな連携を求める企業に最適なシステムです。

「マネーフォワード クラウド」はバックオフィス全体をカバーするSaaSとして高いシェアを誇り、そのエコシステムの中で人事管理を行うことで、データ入力の手間やミスを極限まで削減できるという明確なメリットがあります。

- 特徴:

- 「マネーフォワード クラウド給与」や「勤怠」との連携が非常にスムーズ。

- 人事管理だけでなく、資産や備品管理の機能も備える。

- 従業員が自身の情報を直接入力・更新できるため、管理者の負担を軽減。

- 料金プラン:

- 「人事管理」単体プランはなく、「スモールビジネスプラン」以上の契約が必要。

- 月額費用:2,980円〜(スモールビジネスプラン、年額契約の場合)

- こんな企業におすすめ:

- すでに「マネーフォワード クラウド」の他サービスを利用している企業。

- 経理担当者と人事担当者の連携を強化したい企業。

バックオフィス業務全体を「マネーフォワード クラウド」で統一したい、あるいは統一を検討している企業にとって、「マネーフォワード クラウド人事管理」は、業務フローを劇的に改善する選択肢となるでしょう。

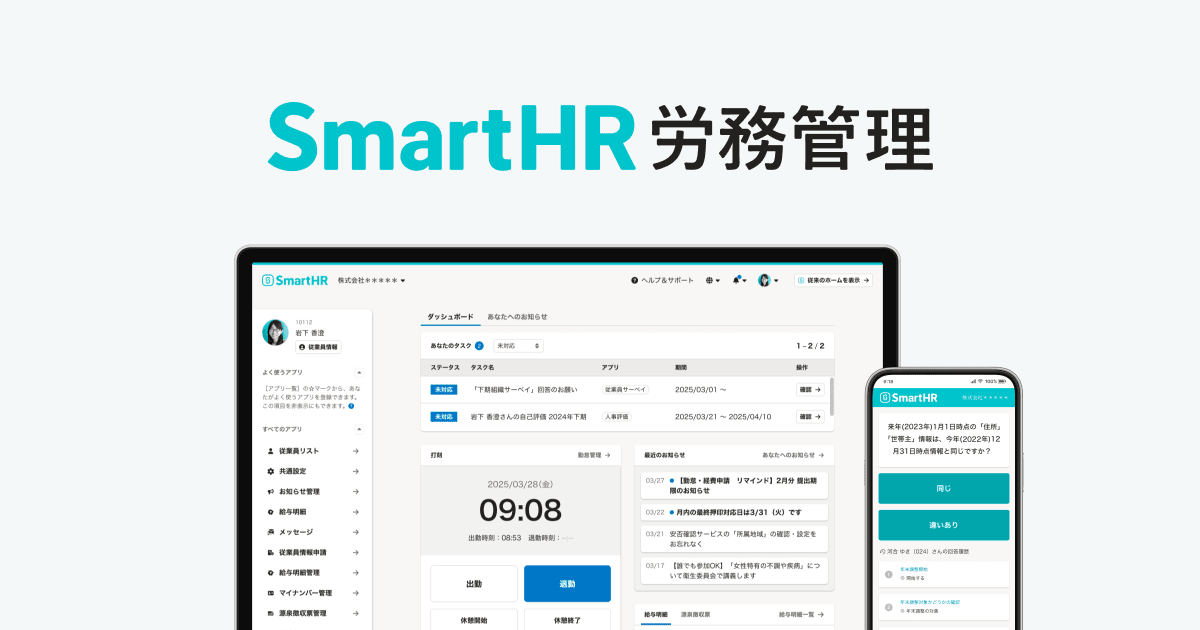

SmartHR労務管理(株式会社SmartHR)

「SmartHR」は、クラウド人事労務ソフトのパイオニア的存在であり、徹底的に磨き上げられた使いやすいUI/UX(操作画面)と、従業員体験を重視した機能設計が最大の特徴です。

数々の市場調査でシェアNo.1を獲得しており、その導入企業数と知名度は業界トップクラスです。この実績が、システムの信頼性と満足度の高さを証明しています。

- 特徴:

- 誰でも直感的に使える、洗練されたインターフェース。

- 入社手続きや年末調整など、従業員が直接操作する機能が非常に充実。

- 外部サービスとの連携(アプリストア)が豊富で、拡張性が高い。

- 料金プラン:

- 料金は利用機能や従業員数に応じた見積もりが必要。

- 50名までは一部機能が無料で利用できるプランあり。

- こんな企業におすすめ:

- 従業員体験(EX)を向上させたい企業。

- 急成長中で、入退社の手続きが多いスタートアップやIT企業。

労務管理の効率化を「管理者目線」だけでなく、手続きを行う「従業員目線」でも捉え、双方の満足度を最大化したいと考える企業にとって、「SmartHR」は最も有力な候補の一つとなります。

HRBrain(株式会社HRBrain)

「HRBrain」は、もともと人事評価やタレントマネジメントの領域で高い評価を得ていたシステムであり、労務管理の効率化と、従業員のパフォーマンス向上や組織開発を両立させたい企業に最適です。

人事評価領域で培ったノウハウが製品に活かされており、単なる事務手続きの効率化に留まらず、収集したデータをいかにして組織の成長に繋げるか、という視点が強く反映されています。

- 特徴:

- 人事評価や目標管理(MBO/OKR)、組織分析サーベイ機能が充実。

- 労務管理機能とタレントマネジメント機能がシームレスに連携。

- 専任のカスタマーサクセスによる手厚い導入・運用サポート。

- 料金プラン:

- 料金は利用機能や従業員数に応じた見積もりが必要。

- こんな企業におすすめ:

- 人事評価制度の運用に課題を感じている企業。

- 労務管理と人材育成・組織開発を一つのシステムで実現したい企業。

「HRBrain」は、労務管理をDXの入り口としながらも、その最終目的を「企業の成長と従業員の活躍」に置いている企業にとって、強力なパートナーとなるでしょう。

e-AMANO人事届出サービス(アマノ株式会社)

「e-AMANO人事届出サービス」は、タイムレコーダーの老舗大手であるアマノ社が提供しており、長年の勤怠管理で培った信頼と実績を背景に、安心して利用できる堅実な選択肢と言えます。

アマノ株式会社は1931年創業の歴史ある企業であり、この「アマノブランド」が持つ信頼性・安定性は、企業の重要なデータを預ける上で大きな安心材料となります。

- 特徴:

- アマノ社の勤怠管理システムとの親和性が高い。

- 入退社手続きや身上異動など、従業員からの届出を電子化するワークフロー機能に特化。

- シンプルな機能構成で、導入しやすい。

- 料金プラン:

- 月額費用:200円/人〜

- こんな企業におすすめ:

- すでにアマノ社の勤怠管理システムを利用している企業。

- 大手企業の信頼性や安定感を重視する企業。

派手な機能よりも、まずは着実にペーパーレス化を進めたい、信頼できるベンダーのシステムを使いたいと考える堅実な企業にとって、「e-AMANO人事届出サービス」は検討すべき価値のあるシステムです。

freee人事労務(フリー株式会社)

「freee人事労務」は、スモールビジネス向け会計ソフトのトップランナーであるfreee社が提供しており、「freee会計」との完全一体型設計による、経理と人事の圧倒的な連携性が最大の強みです。

freeeの掲げる「統合型経営プラットフォーム」というコンセプトの通り、給与計算の結果がボタン一つで会計帳簿に自動で記帳(仕訳)されるため、経理担当者の作業を劇的に削減します。

- 特徴:

- 給与計算から年末調整、勤怠管理まで、人事労務の基本機能を網羅。

- 「freee会計」との連携により、給与支払いの仕訳が自動で作成される。

- 個人事業主から中小企業まで、スモールビジネスの成長を支える料金体系。

- 料金プラン:

- 月額費用:1,980円〜(ミニマムプラン)

- こんな企業におすすめ:

- 「freee会計」を現在利用している、または導入を検討している企業。

- 社長や少人数のバックオフィスで、経理と人事を兼務している企業。

特に経営者自ら、あるいは少人数のチームでバックオフィス業務全体を担っている企業において、「freee人事労務」は業務の分断をなくし、会社全体の生産性を飛躍的に高めるソリューションです。

オフィスステーション 労務(株式会社エフアンドエム)

「オフィスステーション 労務」は、社会保険・労働保険に関する手続きの電子申請対応範囲の広さと、帳票作成能力の高さに定評があり、特に社労士事務所や、手続き業務の正確性を重視する企業から高い支持を得ています。

全国47都道府県の社労士会と提携しているという事実は、本システムが専門家から見ても信頼性が高く、実務に即していることの証明です。

- 特徴:

- 対応している電子申請手続きの種類が非常に豊富。

- マイナンバー管理機能も標準搭載し、高いセキュリティを確保。

- 社労士など専門家向けの機能も充実している。

- 料金プラン:

- 月額費用:1名あたり440円〜(税込)

- こんな企業におすすめ:

- 電子申請を積極的に活用し、行政手続きを完全ペーパーレス化したい企業。

- 顧問社労士とスムーズに連携したい企業。

煩雑な行政手続きをとにかく正確に、かつ効率的に完結させたいという明確なニーズを持つ企業にとって、「オフィスステーション 労務」の網羅性と信頼性は、他にはない価値を提供します。

COMPANY(株式会社Works Human Intelligence)

「COMPANY」は、主に大企業向けに提供される、極めて網羅的かつ高機能な統合人事システムです。中小企業向けのクラウド型システムとは一線を画し、複雑な人事制度や大規模な組織管理に対応できる点が特徴です。

国内大手企業(従業員数千名~数万名規模)の約1,200法人グループへの導入実績は、日本の大手企業が持つ特有の複雑な人事要件に対応できる、数少ないパッケージソフトであることを示しています。

- 特徴:

- 人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメントまで、あらゆる人事業務を一つのパッケージで提供。

- 企業の独自の人事制度や業務フローに合わせた詳細な設定・カスタマイズが可能。

- 法改正などに追加費用なしで対応する「無償バージョンアップ」がコンセプト。

- 料金プラン:

- 買切り型のライセンス費用と年間の保守費用が発生。個別見積もりが必要で、導入コストは数千万円以上となることが一般的。

- こんな企業におすすめ:

- 従業員数が1,000名を超える大企業。

- 独自の複雑な人事制度や就業規則を持つ企業。

中小企業に適したシステムではありませんが、日本の大企業の人事システムを語る上で欠かせない存在です。企業の成長フェーズが進み、より複雑で高度な人事管理基盤が必要になった際の、将来的な選択肢の一つとして認識しておくと良いでしょう。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

労務管理システムについてよくある質問

労務管理システムについて、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

- Q勤怠管理システムとの違いは?

- A

最も大きな違いは「管理できる業務の範囲」です。「勤怠管理システム」が労働時間の管理に特化しているのに対し、「労務管理システム」は勤怠管理を含む、人事労務に関わるより広範な業務を網羅的に管理するシステムです。

両者の関係性は、「労務管理」という大きな枠組みの中に「勤怠管理」という専門分野が含まれている、と捉えると理解しやすくなります。それぞれのシステムがカバーする主な業務範囲は以下の通りです。

システム 主な管理領域 具体的な機能例 勤怠管理システム 「労働時間」の管理に特化 ・PC、スマホ、ICカードによる出退勤打刻

・残業、休暇、シフトの管理

・労働時間の自動集計労務管理システム 「ヒト」に関する情報を網羅的に管理 ・上記勤怠管理の機能に加え、

・従業員情報の一元管理

・給与計算、賞与計算

・社会保険、労働保険の手続き

・年末調整、Web給与明細の発行「日々の労働時間管理だけを効率化したい」という課題であれば勤怠管理システムが適していますが、「勤怠から給与計算、社会保険手続きまでを一気通貫で効率化し、人事情報を一元管理したい」というニーズであれば、労務管理システムを選ぶ必要があります。

- Q無料で使える労務管理システムはある?

- A

完全無料、または一部機能を無料で利用できる労務管理システムは存在します。しかし、多くの場合、利用できる従業員数や機能、サポート体制に制限があり、本格的な運用には有料プランへの移行が必要となることが一般的です。

これは、無料プランが新規顧客を獲得するためのマーケティング戦略(フリーミアムモデル)として提供されているためです。「無料」には、主に以下の3つのパターンがあります。

- ① 完全無料プラン 従業員数5名までなど、ごく小規模な利用に限定して、基本的な機能を永年無料で提供するプランです。サポートはマニュアルやFAQのみの場合がほとんどです。

- ② 無料トライアル 30日間など、期間を限定して有料プランの全機能を無料で試せるお試し期間です。期間終了後は自動的に有料プランに移行するか、利用できなくなるのが一般的です。

- ③ 一部機能が無料のプラン 従業員情報の管理やWeb給与明細など、基本的な機能は無料で利用できるものの、年末調整や電子申請といった高度な機能は有料となるプランです。

創業間もない企業や個人事業主が基本的な機能を利用する、あるいは本格導入前のお試しとして利用するには、無料プランは非常に有効な選択肢です。

しかし、企業の継続的な成長を考えると、手厚いサポートが受けられ、将来的な拡張性も担保されている有料プランの利用が、結果として安定した事業運営に繋がります。

- Q導入までにかかる平均的な期間は?

- A

導入するシステムのタイプや企業の準備状況によって大きく異なりますが、中小企業がクラウド型の労務管理システムを導入する場合、契約から本格的な運用開始までにかかる期間は、平均して「1ヶ月~3ヶ月程度」が目安となります。

導入期間は、「システムのタイプ」「企業の規模とデータの複雑さ」「自社の準備状況」に左右され、クラウド型はインフラ構築が不要なため迅速な導入が可能です。クラウド型システム導入の一般的なステップと期間の目安は以下の通りです。

1選定・契約(2週間~1ヶ月)複数システムの比較検討、見積取得、契約手続き

2初期設定・データ移行(1ヶ月~2ヶ月)就業規則や給与規定のシステムへの設定、従業員情報の登録・移行作業

3テスト・トレーニング(1週間~2週間)テスト環境での給与計算の検証、管理者や従業員への操作説明

4本格運用開始全社での利用を開始

この中で最も時間がかかるのが「Step 2. 初期設定・データ移行」です。紙や複数のExcelファイルに散らばった従業員情報を収集し、定められたフォーマットに整理する作業が、導入プロジェクトの成否を分けるボトルネックとなりがちです。

導入期間を短縮するためには、システム契約前から既存の従業員名簿などを整理・準備しておくことが極めて重要です。社内に導入プロジェクトの責任者を明確に定め、ベンダーのサポートも積極的に活用しながら計画的に進めることで、スムーズな立ち上げが実現できます。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

まとめ

本記事では、労務管理システムの基本的な役割から、導入によるメリット、具体的な比較・選定ポイント、そして市場で評価の高いおすすめのシステム10選までを網羅的に解説しました。

労務管理システムは、従業員情報の管理、給与計算、勤怠管理、社会保険手続きといった、これまで多くの時間を要した業務を自動化するツールです。その導入メリットは、単なる業務効率化や人件費・ペーパーコストの削減に留まりません。

システムの選定で失敗しないためには、「提供形態の違い」や「機能・業務範囲」「総コスト」「連携性」「導入実績とサポート体制」といったポイントを多角的に比較・検討することが不可欠です。

労務管理のDX化を考えたとき、その第一歩として最も重要かつ効果的なのが、全ての給与計算や人員管理の基礎となる「勤怠管理」の最適化です。正確な労働時間の把握は、コンプライアンスの遵守と適正な給与支払いの根幹をなします。

しかし、市場には多種多様な勤怠管理システムが存在し、自社に最適なものを選ぶのは容易ではありません。勤怠管理システムの選定・比較サイト「勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン」では、多様な勤怠管理システムの機能や価格を客観的に比較検討できますので、ぜひご活用ください。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。