「うちの会社、どんなツールを使っていて、何がどこで使われているのか、正直よく分からない……」

そんな声を、あなたの職場でも耳にしたことはありませんか?

近年、クラウドサービスやSaaSツールの普及により、企業のIT環境は便利になった一方で、複雑化も加速しています。部門ごとに導入されたツールが乱立し、同じ機能の重複、連携の不整合、担当者しかわからない属人化……気づけば「社内システムがカオス状態」になってしまうケースも少なくありません。

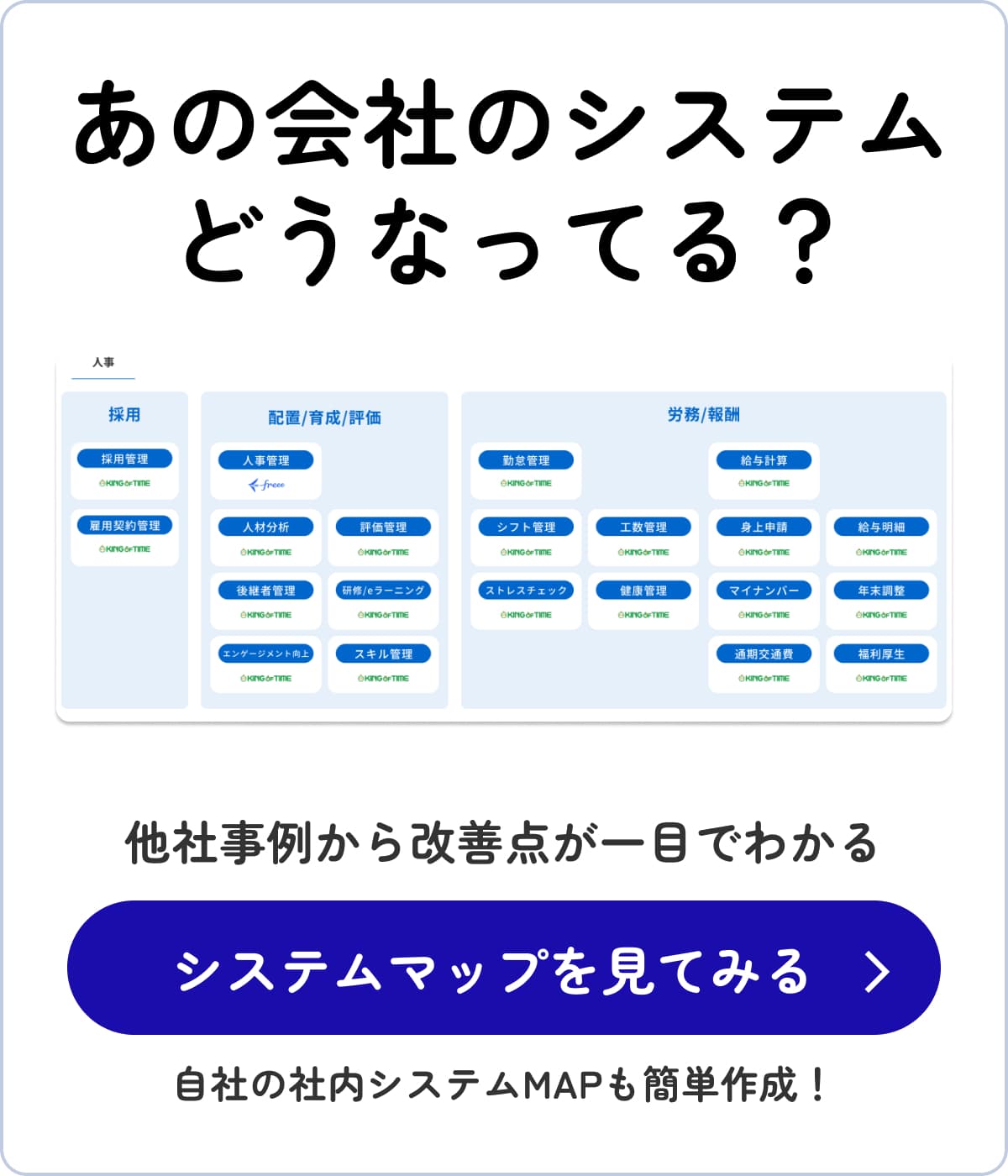

そこで今、多くの企業が注目しているのが 「社内システムマップ」 の導入です。これは、情シス担当者だけでなく、労務管理者やバックオフィス部門にも必要不可欠な「業務とツールを可視化するためのマップ」であり、働き方の透明性や生産性を高めるための強力な支援ツールです。

この記事では、「社内システムマップとは何か?」という基本から始め、業務システムの整理による効率化のメリット、実際の作成手順などについて、わかりやすく解説しています。

社内システムマップとは

社内システムマップとは、企業内で利用されている全てのITシステム、SaaS(クラウドサービス)、自社開発ツールなどが、どのように連携し、何の業務で活用されているのかを一目で把握できるように可視化した「社内のIT資産の地図」を指します。

デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の成長に不可欠となった現代において、このシステムマップの作成は、もはや情報システム部門(情シス)だけの課題ではなく、経営資源を最適化し、全社の生産性を向上させるための、全部門に関わる重要な経営管理マターとなっています。

近年、多くの企業で社内システムマップの導入が進んでいる背景には、SaaS利用の爆発的な増加とそれに伴うブラックボックス化が挙げられます。

例えば、労務管理の現場では、勤怠管理システム、給与計算ソフト、人事評価ツールなどがバラバラに導入され、データ連携が分断されているケースが散見されます。これにより、毎月の勤怠データ移行や入退社手続きで二重入力が発生し、担当者の業務負荷の増大や給与計算ミスのリスクを高めています。

社内システムマップは、こうした課題を可視化し、具体的な改善策を検討するための不可欠な土台となります。

社内システムマップの基本概念と導入の背景

社内システムマップの基本概念は「社内のIT資産を棚卸し、システム間の関係性を可視化すること」です。その導入が多くの企業で進む直接的な背景には、クラウドサービスの爆発的な普及による「ツールの乱立」と、それに伴う「管理コストとセキュリティリスクの増大」という、避けては通れない課題が存在します。

便利なはずのツールが増えすぎた結果、かえって業務が非効率になるという逆説的な状況が多くの企業で発生しています。機能が重複するツールに気づかず無駄なコストを払い続けたり、似たような目的のツールが乱立してデータの分断を招いたりするのです。

労務管理の現場では、退職した従業員のアカウントが利用システムの多さから削除漏れとなり、情報漏洩の重大なセキュリティリスクに繋がる可能性もあります。

そのため、社内システムマップの作成と導入は、IT環境のブラックボックス化を防ぎ、自社のIT資産を「コスト」「セキュリティ」「業務効率」の全ての観点から健全に管理・運用するための、最も基本的かつ効果的な一手なのです。

システムマップとカオスマップの違い

「社内システムマップ」と、しばしば使われる「(社内)カオスマップ」という言葉は、本質的には同じく「社内システムの可視化」を目的とした資料を指しますが、使われる文脈によってニュアンスが異なります。

一般的に、「システムマップ」が客観的な構成図を指すのに対し、「カオスマップ」は乱立した状況を整理するという課題解決のニュアンスを強く含みます。

もともとは、特定の業界に数多くのサービスがひしめき合う複雑な状況を一枚の地図にまとめたものを「業界カオスマップ」と呼び、その混沌とした状況を示す役割が、多数のSaaSで溢れる現代の企業内IT環境にも当てはまることから、「社内SaaSカオスマップ」といった言葉で活用されるようになったのです。

両者のニュアンスの違いは、以下の表のように整理できます。

| 項目 | 社内システムマップ | (社内)カオスマップ |

| 主な目的 | システムの正確な構成・連携関係の記録・管理 | 乱立したツールの棚卸し・整理・全体把握 |

| 表現のニュアンス | 客観的、技術的(情シス・開発部門寄り) | 課題提起型、網羅的(経営・ビジネス部門寄り) |

| 主な用途 | システムの安定的・効率的な運用、障害対応 | 経営判断、コスト削減の検討、DX戦略立案 |

実務上は呼称に過度にこだわる必要はなく、重要なのは「自社の課題解決」という目的に沿って、社内に存在する全てのシステムを抜け漏れなく洗い出し、その関係性を分かりやすく可視化することです。

社内システムマップ作成のメリット

社内システムマップを作成するメリットとしては、「業務効率化」「社内コミュニケーション向上」「部門間サポート体制の構築」などが挙げられます。

これまでブラックボックス化しがちだった社内のIT環境を、誰もが理解できる「経営資産」へと変革することで、企業経営の根幹に関わる領域に、具体的かつ多岐にわたる好影響をもたらします。

このように、社内システムマップの作成は、目先の課題解決に留まらず、企業のIT資産を戦略的に管理・活用するための基盤を築く投資です。そのメリットは情報システム部門だけでなく、経営層から現場の各部門に至るまで、組織全体に及び、より強く、より効率的な事業運営を実現します。

業務システム整理による業務効率化

社内システムマップを作成し、社内に点在する業務システムを整理することで、業務プロセス全体のボトルネックや非効率な点を正確に特定し、組織の生産性を大幅に向上させることが可能です。

業務効率化が思うように進まない多くの原因は、業務とシステムの関係性が複雑に絡み合い、課題の真因が見えなくなっていることにあります。システムマップは、この「業務」と「システム」の関係性を客観的に可視化し、これまで感覚的に「非効率だ」と感じていた部分を、具体的な分析対象へと変えてくれます。

例えば、従業員の採用から給与支払いまでの業務フローでは、以下のような改善が期待できます。

- マップ作成前の状況: 採用管理ツールの候補者情報を、入社決定後に人事管理システムや給与計算ソフトに手入力。さらに毎月、勤怠データを手作業で集計・移行している。

- マップ作成後の改善: システムマップにより、データがシステム間で分断され、二重・三重の入力が発生していることが一目瞭然になります。この課題をチームで共有し、RPAツールの導入やAPI連携による自動化を検討することで、毎月数時間かかっていた作業工数をゼロに近づける、といった具体的な改善が実現できます。

このように、社内システムマップを用いた業務システムの整理は、日々の非効率な作業を根本から解消するための最も効果的なアプローチであり、従業員が付加価値の高い業務へ集中することを可能にします。

情報共有・コミュニケーションの質向上

社内システムマップは、部署や役職、ITリテラシーに関わらず、全従業員が利用できる「共通言語」として機能します。これにより、システムに関する情報共有の精度とスピードが飛躍的に向上し、部門間の円滑なコミュニケーションを促進します。

多くの組織では、システムに関する情報が特定の部署や担当者に偏在しがちですが、システムマップはこの情報の非対称性を解消し、全員が同じ「地図」を見ながら会話できる環境を構築します。

- 新入社員のオンボーディング: 新しいメンバーにとって、システムマップは最適な研修資料となります。業務全体と各ツールの役割を視覚的に理解できるため、早期の戦力化を支援します。

- システム障害時の対応: あるシステムに障害が発生した際、マップを見ることで、連携している他のシステムを即座に特定し、影響範囲の迅速な把握と正確な情報共有が可能になります。

- 新規プロジェクトの企画: 新しいシステムを導入する際、既存のシステム環境との連携や他部門への影響を事前に評価するための重要な分析資料となります。

結果として、社内システムマップは、これまで抽象的で分かりにくかったシステムに関する議論を、具体的で建設的なものへと変革させ、組織全体の意思決定の質とスピードを高める上で不可欠なツールとなるのです。

顧客管理・営業・開発など各部門への支援

社内システムマップがもたらすメリットは、労務管理などのバックオフィス部門や情報システム部門に限定されません。むしろ、顧客と直接向き合う営業・顧客管理部門や、プロダクトを生み出す開発部門といった、事業の最前線を担う各部門に対して、極めて実践的な支援を提供します。

これらのフロントライン部門は、多数の専門的なシステムを駆使しており、それらがどう連携しているかを把握することは、部門のパフォーマンスを最大化する上で不可欠です。システムマップは、この複雑なツールエコシステムを解き明かし、改善の機会を発見するための鍵となります。

- 営業・顧客管理部門: 見込み顧客のデータが各ツール間をどう流れているかをマップで可視化することで、「どの段階で情報が途切れているか」といった戦略的な課題を発見し、よりスムーズな顧客対応の実現に繋げます。

- 開発部門: 開発プロセス全体のシステム構成をマップ化することで、開発者間の共通理解を深め、運用の安定性を高めます。特に新しいメンバーが参加した際、システム全体像を迅速に把握するための強力な支援ツールとなります。

優れた社内システムマップは、各部門が自らの業務を最適化し、パフォーマンスを向上させるための戦略的な支援ツールとして機能し、組織全体の競争力強化に直接的に貢献します。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

社内システムマップの作成方法

社内システムマップの作成は、専門的なITスキルがなければ難しいと感じるかもしれませんが、決してそんなことはありません。正しい手順を踏まえ、一つのプロジェクトとして体系的に進めることで、どの企業でも価値あるシステムマップを完成させることが可能です。

以下の4つのステップを踏むことで、作成途中で目的を見失ったり、細部にこだわりすぎて完成しなかったり、といったよくある失敗を未然に防ぐことができます。特に重要なのは、最終的な「図を描く」作業そのものではなく、その前段階である目的設定から情報整理までのプロセスです。

なぜマップを作成するのかを定義する。

社内の全システムを洗い出し、マップ化の対象範囲を定める。

収集したシステム情報と、実際の業務の流れを関連付ける。

整理した情報を、分かりやすい図や資料にまとめる。

ステップ1: 社内システムマップ作成の目的の明確化

システムマップ作成に着手する上で、最初に行うべき最も重要なステップは「何のために、このマップを作成するのか」という目的を具体的に定義することです。

目的が曖昧なままプロジェクトを開始すると、収集すべき情報の取捨選択ができず、関係者の協力も得にくくなり、結果として誰も活用しない資料が完成してしまうリスクが非常に高まります。目的を明確にすることで、マップに記載すべき情報の粒度や対象範囲、最終的なアウトプットの形式が自ずと定まります。

目的は、以下のように具体的かつ測定可能な形で設定することが理想です。

- 目的例1(コスト削減): 「社内で利用中の全SaaSを棚卸しし、機能が重複しているツールを特定。2025年度末までにIT関連コストを10%削減する」

- 目的例2(業務効率化・労務管理): 「従業員の採用決定から入社手続き、給与計算に至るまでの業務フローとシステム連携を可視化し、人事・労務部門における手作業でのデータ入力を50%削減する」

- 目的例3(新人教育・情報共有): 「新入社員が配属後1ヶ月で、担当業務で利用する主要なシステム5つを自律的に使えるようになるための、オンライン研修資料を作成する」

ステップ2: 現状把握、システム・データの収集と範囲の明確化

目的が明確になったら、次はその目的を達成するために必要な情報を集める「現状把握」のステップに移ります。社内に存在する全てのシステム、ツール、そして管理されているデータを、抜け漏れなく洗い出す作業です。

価値あるシステムマップを作成するには、まず自社にどのようなIT資産が存在するのかを網羅的に把握することが不可欠です。この情報収集が不十分だと、マップの信頼性が損なわれ、誤った経営判断につながる恐れさえあります。

情報収集は、情報システム部門、経理部門、そして各部門の責任者やキーパーソンにヒアリングを行いながら進めます。収集すべき情報のリストとして、共有のスプレッドシートなどを用意し、各システムについて以下のような項目を埋めていくと効率的です。

| 情報項目 | 内容・具体例 |

| システム/ツール名 | 正式名称を記載 (例: Slack, Salesforce) |

| 目的・主な機能 | 何をするためのツールか (例: ビジネスチャット, 顧客管理) |

| 管轄部署・管理者 | 主に利用・管理している部署や担当者 |

| 利用者・範囲 | 全社利用か、一部署のみかなど |

| 費用 | 月額または年額のライセンス費用 |

| 連携システム | APIなどでデータ連携している他のシステム |

| 管理している主要データ | 個人情報、顧客情報、財務情報など |

また、この段階で、ステップ1の目的に基づきマップ化の対象範囲を定めます。全社を一度に進めるのが大変な場合は、「まずバックオフィス部門から」のように範囲を限定してスモールスタートするのも有効です。

ステップ3: 業務フローとの紐づけと業務システムの整理

収集したシステム情報を、実際の「業務の流れ(ビジネスプロセス)」と紐づけ、意味のある関係性として整理するステップです。これにより、単なるシステムのリストが、価値ある「生きた地図」へと変わります。

システムは必ず何らかの業務を遂行するために利用されており、両者を関連付けることで初めて、「どこに非効率な作業があるのか」「どのシステム間連携がビジネスのボトルネックになっているのか」といった、改善すべき課題が浮かび上がってきます。

例えば、労務管理における「退職手続き」という業務フローでは、まず「①退職届受理 → ②貸与品返却確認 → ③人事情報更新 → ④給与最終計算 → ⑤アカウント削除」のように業務の流れを書き出します。

次に、③では「人事管理システム」、⑤では「勤怠管理システム、チャットツール、各種SaaS…」といったように、各ステップで利用されているシステムを紐づけていきます。

この関係性を図にすると、退職者一人のために、複数のシステムのアカウント削除作業が必要なことが一目でわかります。もし、アカウント削除の依頼フローが整理されていなければ、削除漏れによるセキュリティリスクが非常に高いことが視覚的に理解でき、具体的な改善策の検討につなげることができます。

ステップ4: ツールを使った図式化・資料化

最後のステップは、ステップ3で整理した情報を、誰もが直感的に理解できる視覚的な資料へと落とし込む「図式化」です。

社内システムマップの最終的な目的は「情報共有とコミュニケーションの促進」にあるため、完成したマップが見やすく、理解しやすく、そして関係者全員がアクセスしやすい形式で資料化されていることが不可欠です。

目的に応じて、以下のようなツールを適切に選びましょう。

| カテゴリ | 代表的なツール | 特徴 |

| 手軽に始めたい | PowerPoint, Googleスライド, Excel | 多くの人が使い慣れており、追加コストが不要 |

| 共同編集・専門性 | Miro, Lucidchart, Cacoo | オンラインでの共同編集に強く、豊富なテンプレートやアイコンが利用可能 |

| 本格的なSaaS管理 | IT資産管理ツール, SaaS管理ツール | マップ作成機能に加え、コストやライセンス、セキュリティ情報を一元管理できる |

分かりやすいマップを描くコツは、システムの種類ごとに色やアイコンを統一する「凡例」を作ることや、一枚の図に情報を詰め込みすぎず、全体マップから詳細マップへリンクで飛べるような「階層構造」にすることです。

この最終ステップでは、これまでの分析結果を、伝わる「形」にすることが求められます。適切なツールを選び、見る人の視点に立って分かりやすさを追求することで、社内システムマップは一過性の成果物ではなく、組織の中で継続的に活用され、価値を生み出し続ける生きた資料となります。

社内システムマップについてよくある質問

社内システムマップについて、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

- Qどのツールを使えば社内システムマップが作れるのか?

- A

社内システムマップを作成するには、企業の規模、予算、マップ作成の目的、そして担当チームのITリテラシーに応じて、最適なツールを選択することが重要です。まずは身近なオフィスソフトから着手し、必要に応じて専門ツールへ移行することも有効なアプローチと言えるでしょう。

市場に多様なツールが存在するのは、企業ごとに異なるニーズがあるためです。「作成方法 ステップ1」で定めた目的に立ち返り、「その目的を達成するために、どのような機能が必要か」を基準にツールを選定することが、失敗しないための鉄則です。

主なツールは、以下の3つのカテゴリに大別できます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に合ったものを選びましょう。

カテゴリ 代表的なツール メリット デメリット オフィスソフト PowerPoint, Excel, Googleスライド ・追加費用なしで始められる

・多くのメンバーが使い慣れている・共同編集がしにくい

・バージョン管理が煩雑になりがちオンライン作図ツール Miro, Lucidchart, Cacoo ・リアルタイムでの共同編集に強い

・豊富なテンプレートやアイコンがある・基本的に有償(月額費用が発生)

・多機能ゆえに慣れが必要な場合も専門的管理ツール IT資産管理ツール, SaaS管理プラットフォーム ・データ収集や更新を自動化できる

・コストやセキュリティ情報と連携できる・導入コストが高額になりやすい

・本格的な導入・設定作業が必要

- Q社内システムマップに取り入れるべき要素は?

- A

社内システムマップに最低限取り入れるべき要素は「①システムの基本情報」「②業務上の役割」「③システム間の連携関係」の3つです。その上で、マップ作成の目的に応じて、記載する情報の詳しさを調整していくのが良いでしょう。

これらの基本要素を含めることで、マップが単なる「絵」ではなく、現状分析や意思決定に役立つ実用的な「資料」となります。

例えば、「連携関係」が記載されていなければ、あるシステムを停止した際の影響範囲が分からず、「業務上の役割」が不明確であれば、機能が重複したツールを発見することもできません。マップに記載すべき要素として、以下を参考にしてください。

- 【必須要素】:これがないとマップとして機能しない基本的な情報

- システム名: 正式名称

- 主な機能・目的: 「勤怠管理」「顧客管理」など、何をするためのツールか

- 管轄部署: 主にそのシステムを管理している部署

- 連携関係: 他のシステムとのデータの流れを矢印などで示す

- 【推奨要素】:目的に応じて追加することで、マップの価値がさらに高まる情報

- 費用: 年間・月間のライセンス料など。コスト削減が目的なら必須

- 利用者数・範囲: 全社利用か、特定部署のみかなど

- 管理者: 実務上の管理担当者名

- 取り扱う主要データ: 「個人情報」「機密情報」など。セキュリティ管理や労務管理の観点から極めて重要

特に労務管理の観点からは、どのシステムが従業員の個人情報を取り扱っているかを明記しておくことは、個人情報保護法への対応やセキュリティリスクの管理において不可欠な要素です。

- 【必須要素】:これがないとマップとして機能しない基本的な情報

社内システムマップで、複雑なIT環境を整理し経営を加速させる

近年、多くの企業がSaaSやクラウドツールの導入を進めるなか、業務システムの複雑化とツールの重複が進行し、社内のIT環境は「見えないカオス」となりがちです。こうした課題を解決する鍵となるのが、社内システムマップの整備です。

社内システムマップは、単なるツール一覧表ではなく、「どの部門が、どの業務で、どのシステムを、どのように使っているか」を視覚的に整理・可視化するための強力な業務基盤です。

業務フローとの紐づけ、責任者の明確化、データ連携の構造化により、属人化の排除・業務効率化・情報共有の円滑化といった多くのメリットが得られます。

社内システムマップは、一度作って終わりではありません。定期的に見直し、更新することで、常に変化するビジネス環境に対応する、真に価値ある経営資産となります。

特に労務や勤怠管理に関連する業務は、法改正や運用ルールの変化に影響されやすいため、使用ツールの可視化と管理は極めて重要です。マップを整備することで、各ツールの利用目的や導入背景も整理され、定期的な見直しと最適化が容易になります。

このような観点から、自社に最適な勤怠管理システムを選ぶには、各製品の比較検討が欠かせません。自社の課題に合った最適な勤怠管理システムを選定・比較する際には、専門的な情報サイトの活用が非常に有効です。

勤怠管理システムの選定・比較サイト「勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン」では、多様な勤怠管理システムの機能や価格を客観的に比較検討できますので、ぜひご活用ください。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。