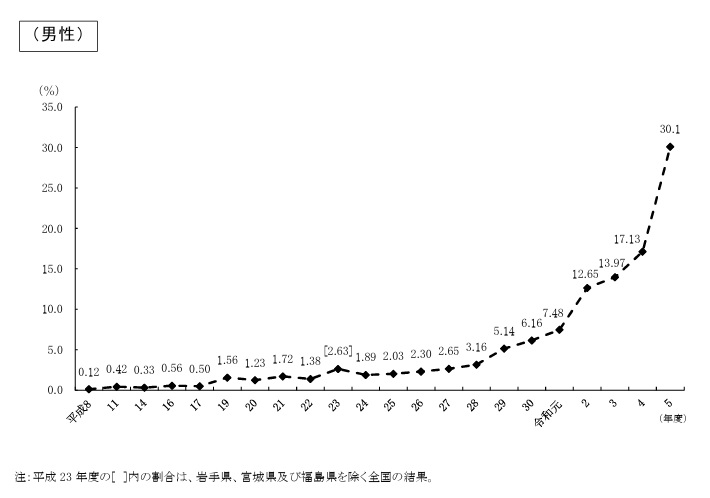

厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」によると、2023年度の男性育休取得率は30.1%と初めて3割を超え、前年度の17.1%から飛躍的に向上し、政府は男性の育休取得率改善に向けた施策を盛り込んだ「育児・介護休業法」の改正は一定の成果を見せています。

ただ、世界的に見ると未だ低い水準に留まっている現状を踏まえ、政府はさらなる男性の育休取得率アップを目指した施策を打ち出しています。この記事では、法改正の内容を踏まえ、男性の育休取得率アップに向けた対策をわかりやすく解説します。

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

最新の男性育休取得率は「30.1%」

厚生労働省の統計調査による最新(2023年度)の男性の育休取得率は「30.1%」で、ここ数年間で大幅に向上したものの、女性の取得率84.1%と比べても、世界的に見ても低水準と言わざるを得ません。

育休取得期間も、女性は9割以上が6ヶ月以上取得しているのに対して、男性は4割弱が2週間以内とかなり短い傾向にあります。

男性の育休取得率はなぜ低い?

統計調査によると、育休の制度利用を希望しながら、実際には取得しなかった男性の割合は4割近くに及んでいます。取得しなかった理由としては、以下のような回答が上位を占めています。

- 収入を減らしたくなかった

- 職場が取得しづらい雰囲気だった、または上司に理解が得られなかった

- 会社で育休制度が整備されていなかった

他の従業員への業務負担増大や今後のキャリアへの影響を考慮し、育休取得を断念した回答が目立っています。制度そのものの問題というよりは、会社ごとの規定整備や社内環境に問題があることが伺えます。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

男性の育休取得率アップに向けた育児・介護休業法改正

このような現状を踏まえ、2022年4月から2023年4月にかけて、主に男性の育休取得率アップを狙った「育児・介護休業法」の改正が行われました。

また、2025年4月にも、一定の成果が見られた上記施策により継続性を持たせるために、給付金の新設や取得率公表義務の拡大などの改正が行われています。

雇用環境整備と意向確認・制度周知が義務化されました

育休を取得しやすい職場を実現するため、以下のいずれか(複数が望ましい)の措置を講じることが義務づけられました。

- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

- 育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置

- すでに相談対応者を配置するなど相談体制が確立されている場合は、新たに設ける必要なし

- 自社の従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

- 育児休業・産後パパ育休制度と取得促進に関する方針の周知

また、育休の対象となる従業員に、個別に育休制度等に関する事項(申し出先や給付金の概要、社会保険料の取り扱いなど)の周知と休業の取得意向の確認が必要となります。

産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました

従来の「パパ休暇」に代わって、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。この制度は、子どもの出生後8週間以内に、合計4週間(28日)まで取得可能となる休業制度で、「男性版産休」などとも呼ばれています。

従来の制度より柔軟に利用できるよう、休業開始予定日の2週間前までの申し出で取得可能とし(従来は原則「1ヶ月前まで」)、2回までの分割取得も可能です。

また、収入面の不安を補うため、従業員の合意を条件に、休業期間中に一定範囲内の就業も可能となっています。

男性従業員の育児休業取得率の公表義務化対象企業が拡大されました【2025年4月~】

2025年4月から、従業員規模300人超の企業を対象に、男性従業員の育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられました。2025年3月までは1,000人超の企業のみが義務対象でしたが、最新の改正で対象が拡大されたことになります。

公表内容は、男性従業員の「育児休業等の取得率」もしくは「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかです。公表方法は、インターネット等で一般の方が閲覧できる方法により行うこととされています。

公表時期は、直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3ヶ月以内に公表するとされいます。たとえば、決算時期が3月の企業であれば、6月末までに前年度の取得率を公表することになります。

出生後休業支援給付金が新設されました【2025年4月~】

2025年4月から新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。これは一定要件を満たすことで、休業開始時賃金日額の13%相当額が受給できる制度で、育児休業給付金(休業開始時賃金日額の67%)と合わせると、最大28日間は賃金額面の80%が受給できます。

育児休業期間中は社会保険料が免除になり、給付金は非課税であることを踏まえると、約1ヶ月間は実質手取り10割で育児休業が取得できることになります。出生後休業支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。

- 雇用保険の被保険者が、対象期間中に出生後休業(※1)を通算して14日以上取得したこと

- 被保険者の配偶者についても、対象期間中に同一の子について出生後休業を通算して14日以上取得したこと(※2)

1.出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休、または育児休業給付金が支給される育児休業

2.配偶者がいない、配偶者が雇用保険の被保険者でない、などに該当する場合は不要

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

男性の育休取得率アップのために会社が取り組むべき対策

改正された育児・介護休業法を遵守することはもちろんのこと、より実効性のある制度とするために取り組むべき対策を、いくつかご紹介します。

管理職の意識改善に向けた研修

どんなに立派な制度を導入しても、職場の雰囲気が取得しづらかったり、上長に育休に対する理解がなかったりすると、実際には利用されません。このことは、先に挙げた調査結果からも見て取れます。

育休を申し出た従業員に対する不利益取り扱いやハラスメントの禁止はもちろんのこと、育休制度への理解を深めるための管理職研修を実施しましょう。

属人化業務や体制の見直し

内閣府の調査によると、男性が1ヶ月以上の育休を取得しない理由として「職場に迷惑をかけたくない」が最も多い回答となっています。

その従業員にしかできない業務があるという体制は、育休に限らず不慮の事故や急病などにも対応できないことになり、そもそも問題があると言えるでしょう。

改善のためには、タスクや情報を一人に集中させるのではなく、なるべく複数人で分割・共有化を進め、長期の休暇などにも柔軟に対応できる体制づくりが必要です。

現状の男性育休取得率を把握する

改正法により公表が義務付けられた300人超規模の企業でなくても、現状を把握するために男性育休の取得率を算出しておくことが重要です。現状の数値と目標の数値のギャップがわかれば、必要な対策や体制づくりが見えやすくなります。

男性育休取得率の計算式は以下のいずれかを用いて算出します。なお、「育児を目的とした休暇制度」とは、育児休業や子の看護等休暇を除き、休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明らかにされている休暇制度を指します。

育児休業等を取得した男性従業員数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者の数

(育児休業等を取得した男性従業員数 + 小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数) ÷ 配偶者が出産した男性労働者の数

男性の育休取得率についてよくある質問

男性の育休取得率について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

- Q日本の育休制度は利用しづらい?

- A

諸外国の育休制度と比較して、日本の育休制度は決して劣っているわけではありません。日本の男性労働者が取得可能な育休期間は、男性育休取得率が9割近い北欧諸国を上回り、最も長いとされています。(2021年のユニセフ統計)

また、育休開始後180日までは67%、それ以降は50%の育児休業給付金が支給されることに加えて、社会保険料も免除されるなど、収入面の保障も世界的に見て手厚い内容になっています。

- Q男性育休取得率の公表はどこでする?

- A

男性育休取得率の公表は、インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法にて公表する必要があります。

もちろん自社のコーポレートサイトで公表しても問題はありませんが、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表が推奨されています。

- Q男性育休取得率は「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算する?

- A

産後パパ育休(出生時育児休業)とそれ以外の育児休業等は、分けて割合を計算する必要はありません。

勤怠管理のシステム化で男性育休を促進

男性育休の取得率公表は、今後は1,000人以下の企業にも義務づけられる可能性があります。法改正により育休や産後パパ育休は分割取得も可能となり、より従業員の休業・休暇管理が煩雑になってきています。

管理業務への負荷を減らし、さらに生産性を高めるためには、勤怠管理システムにより適切な勤怠管理を行い、労使共に育休取得が負担にならない工夫が求められます。

「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」をご利用いただくと、必要な要件を満たしている選択肢から、自社に最もマッチングするシステムを探し出せます。男性従業員の育児休業取得率向上に向け、勤怠管理システムの導入を検討している方は、勤怠管理システムの選定・比較ナビを是非ご利用ください。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。