定時で働く通常の勤務以外に、みなし労働時間で働く制度があるのはご存知でしょうか。「聞いたことはあるけど詳しくはわからない」「導入を検討していて調べている」という方も多いと思います。

この記事では、みなし労働時間制について徹底解説します。メリットやデメリット、導入効果についてわかりやすく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

みなし労働時間制とは

みなし労働時間制とは、その日の実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定めた時間働いたとみなす制度です。業種や職種によっては、必ずしも一律の労働時間で管理することが適当でない場合もあるため、柔軟な働き方の一種として定められています。

みなし労働時間制では、会社が指定したある一定の仕事をこなすと、決められた時間分働いたとみなされます。会社が決めるといっても、会社の都合のいいように無茶な仕事を短時間でさせることはできません。

みなし労働時間制を導入する企業は、実態の労働時間とみなし労働時間の差がないように調整しなければならず、あまりにかけ離れた時間の設定は無効とされます。

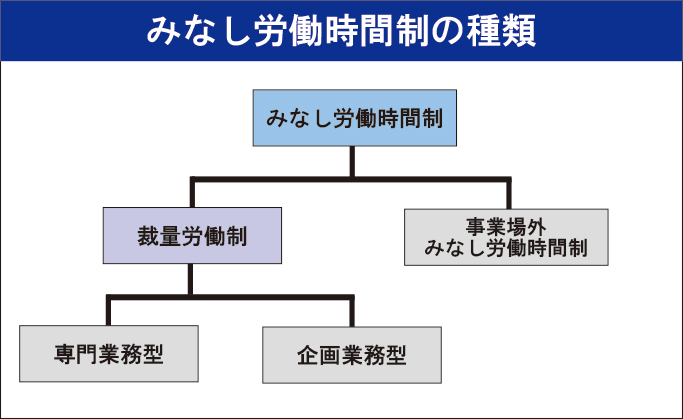

みなし労働時間制には、裁量労働制と事業場外みなし労働制があり、それぞれ対象業務や労働時間の考え方が異なります。

事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働制は、外まわりの営業職やツアーガイドなど、事業場外で労働する従業員に対して適用される制度です。

事業場外で業務に従事しており、かつ使用者の具体的な指揮監督ができずに労働時間を算定するのが困難な業務が対象になります。

事業場外みなし労働時間制では、「所定労働時間分、労働したものとみなす」場合と「通常その業務を遂行するのにかかる時間分、労働したものとみなす」場合があります。

このうち、「通常その業務を遂行するのにかかる時間分、労働したものとみなす」場合は労使協定の締結が必要であり、さらにその時間が法定労働時間を超える場合は協定書を管轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

なお、外まわりの営業職などであっても、労働時間を関する立場の者が同行している場合や、通信機器などにより随時指示を受けながら業務を行う場合は、「労働時間を算定するのが困難」とは認められません。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として定められた20業務に限って認められる制度です。

対象業務から実際に適用する業務を労使間で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合に、労使協定であらかじめ定めた時間働いたものとみなされます。対象業務は以下のとおりです。

- 新商品・新技術の研究開発、人文科学、自然科学に関する研究の業務

- 情報処理システムの分析、設計の業務

- 新聞、出版事業において記事の取材、編集の業務

- デザイナー業務

- 放送番組、映画等の制作プロデューサーまたはディレクター業務

- コピーライター業務

- システムコンサルタントの業務

- インテリアコーディネーターの業務

- ゲーム用ソフトウェア創作の業務

- 証券アナリストの業務

- 金融工学ほか統計学、数学、経済学等の知識を用いて行う金融商品の開発を行う業務

- 公認会計士の業務

- 銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務

- 弁護士の業務

- 建築士の業務(一級、二級建築士)

- 不動産鑑定士の業務

- 弁理士の業務

- 税理士の業務

- 中小企業診断士の業務

- 大学における教授研究の業務

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、本社や本店など事業運営の決定権を持つ事業場の対象業務につく労働者に対して、労使委員会であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

専門業務型と違って、要件を満たす事業場の労働者であれば、ある程度幅広い労働者が対象者になり得ます。恣意的な運用を防止するため、個々の労働者の同意や労使委員会の決議など、企画業務型裁量労働制の導入には、厳格な手続きが要求されています。

対象業務とするには、以下の4要件が必要です。

- 事業の運営に関する事項についての業務であること。

- 企画、立案、調査および分析の業務であること

- 業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務であること

- 業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないことと業務であること

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

みなし労働時間制は違法?

よくある勘違いとして、みなし労働時間制そのものが違法であるというものがあります。結論から言うと、みなし労働時間制は労働基準法に規定された制度であり、決して違法性のある制度ではありません。

制度自体は違法ではない

みなし労働時間制そのものは違法ではありませんが、当然ながら労働基準法の規定に沿った適正な運用が求められます。そのためには、記事の後半で解説する導入手続きや運用の注意点をしっかり押さえておく必要があります。

みなし労働時間制が違法となるケース

みなし労働時間制が違法となる主なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 対象とならない業務について、みなし労働時間制を適用した

- みなし労働時間の設定が実労働時間とかけ離れすぎている

- 労使協定の締結が必要なケースで、締結することなく適用した

- 労使協定の届出が必要なケースで、届出を怠った

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

みなし労働時間制のメリット・デメリット

みなし労働時間の導入を検討する際には、メリット・デメリットをしっかり見極めることが重要です。

みなし労働時間のメリット

会社側のメリットとして大きいのは、人件費が安定することです。みなし労働制を導入した場合、あらかじめ定めた時間分を労働者が働いたとみなして計算し賃金を支払うため、人件費コストが安定して管理がしやすくなります。

また、残業しても給与が増えないため、より短時間で仕事を終了させるという意識が従業員に根付き、生産性の向上が期待できます。

従業員の目線でのメリットは、与えられた業務を遂行すれば早く退勤することができます。予定に合わせて「今日頑張って終わらせて、明日は早く帰ろう」と、ワークライフバランスを自分の裁量でコントロールできるメリットが期待できるでしょう。

みなし労働時間制のデメリット

会社側のデメリットとしては、従業員の労務管理や健康管理が煩雑になる点が挙げられます。労働者ヘの業務の割り当てが、みなし労働時間とつり合いがとれていないケースでは、長時間労働を誘発して習慣化する恐れがあります。

従業員にとっては、繁忙期や業務が多い日でも、深夜労働と休日勤務以外の残業代が出ないのがデメリットです。また、長時間労働に陥りやすく、とくに自己管理能力の乏しい労働者は生産性が上がらないため、その傾向が強くなります。

よって、みなし労働時間を法定労働時間の8時間を超えて設定した場合は、その超える時間分につき、通常賃金に加えて25%以上の時間外割増賃金を上乗せした時間外手当を支払わなければなりません。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

みなし労働時間制の導入手続き

みなし労働時間制は、導入手続きも労働基準法に定められているため、しっかり押さえておきましょう。事業場外みなし労働時間制を導入するには、就業規則にその旨を定める必要があります。

「所定労働時間労働したものとみなす」場合は就業規則の規定のみで足りますが、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、労使協定の締結が必要となる場合があります。

導入実態

みなし労働時間制の導入実態は厚生労働省が発表しています。厚生労働省の令和5年の調査では、みなし労働時間制を採用している企業は全体の14.3%でした。

そのうち事業場外みなし労働時間制を採用している企業は12.4%、専門業務型裁量労働制を導入している企業は全体の2.1%、企画業務型裁量労働制を導入している企業は全体の0.4%という結果に。

さらに1000人以上の大きな企業に限ると、みなし労働時間制を採用している企業は26.5%。300人〜999人の従業員規模の場合は16.3%、99人以下の小さな企業だと13.7%でした。この調査結果から、大きな企業ほど様々な働き方を導入していることが分かります。

※参考サイト/厚生労働省『令和5年就労条件総合調査の概況』

労使協定によらないケース

専門業務型裁量労働制では労使協定の締結が必要であり、企画業務型裁量労働制では労使委員会の決議が必要ですが、事業場外みなし労働時間制は必ずしも労使協定の締結を要しません。

事業場外みなし労働時間制において、「所定労働時間労働したものとみなす」場合は、労使協定の締結は不要です。

また、「その業務の遂行には通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合」は、その通常必要とされる時間を就業規則で定めることができます。

労使協定にて定めるケース

事業場外みなし労働時間制において、その業務の遂行には通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、その通常必要とされる時間を労使協定で定めることもできます。

この労使協定では、以下の項目について労使間の協議により定めることになります。

- 対象とする業務

- みなし労働時間

- 有効期間

なお、この労使協定において定めた事業場外のみなし時間が法定労働時間の1日8時間を超える場合は、労使協定を様式第12号により所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

36協定の締結が必要な場合も

事業場外みなし労働時間制において、「所定労働時間及び所定労働時間を超えて労働することが必要な時間」または「その業務に通常必要とされる時間」が法定労働時間を超える場合には、36協定を締結しこれを労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、みなし労働時間制であっても休日に関する規定は通常どおり適用されるため、たとえ法定労働時間を超える労働が発生しなくても休日労働が発生する場合には、36協定の締結・届出が必要となります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

みなし労働時間制でよくある質問

みなし労働時間制について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

- Qみなし残業時間とどう違う?

- Qみなし労働時間制に残業代は必要?

みなし労働時間制は勤怠管理システムで楽に

みなし労働時間制を導入することで残業代の計算が楽になるとはいえ、休日出勤、深夜労働の把握や長時間労働に対するメンタルヘルスケアなど労働時間の管理は必要です。

また、適切なみなし労働時間を設定するには、勤怠管理システムによる定量的な分析が非常に有効です。みなし労働時間制をスムーズな運営に、勤怠管理システムは不可欠です。

「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」であれば、数多くの勤怠管理システムの中から自社に最もマッチングするシステムを探し出すことができます。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。