有給休暇の賃金計算方法は三つあり、どの計算方法が会社にとってベストな選択かをしっかり検討する必要があります。また、労働基準法などのルールを遵守して、後で労使間トラブルにならないように、適正な処理が求められます。

この記事では、有給休暇を取得した際に支払う賃金額の3種類の計算方法や手当の取扱い、実務上の注意点などについて、わかりやすく解説します。

勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン

有給休暇の賃金額の計算方法

有給休暇を取得した際に支払う賃金額の計算方法については、以下の3種類が認められています。

- 通常の賃金

- 平均賃金

- 標準報酬日額

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

労働基準法第39条9項|法令検索 e-Gov

計算方法に関しては、就業規則への記載が必要であり、労働者や取得日によって使い分けするのは認められていません。

また、「今月は通常賃金方式、来月は平均賃金方式」というように、時期ごとに計算方法を変更するのも認められていないため、常に同じ方法で計算する必要があります。

通常の賃金を支払う

「通常の賃金」は「所定労働時間で労働した場合に支払われる通常の賃金」であり、会社にとっては計算処理が非常に楽というメリットがあります。また、労働者にとっても、有給休暇を取得しても賃金が減らないため、心置きなく有給休暇を取得できます。

月給制の場合は通常出勤したとみなし、欠勤控除を行わなければよいだけなので、つどつど計算処理の必要がありません。

日給制・時給制の場合は、取得日の日給や所定労働時間に応じて、所定時間分を労働したとみなして計算します。よって、時給制のパート・アルバイトなどは、所定労働時間が多い日に有給休暇の取得が偏るというデメリットがあります。

また、会社にとっては、有給休暇を取得した期間分に支払う賃金総額が減らないという点もデメリットと言えます。

平均賃金を支払う

「平均賃金」は「過去3ヶ月に支払った賃金の総額を、その期間の総暦日数で割った金額」で支払います。「過去3ヶ月」とは、賃金締め日がある場合は直近の締め日からさかのぼって3ヶ月、日払いや週払いの場合は直近の支払日からさかのぼって3ヶ月です。

暦日数に対して休日や欠勤が多いと、その分支払金額は低くなるため、下記のいずれか高い方を支払うという最低保証額が設けられています。

- 過去3ヶ月に支払った賃金の総額÷暦日数(休日を含んだ日数)

- 過去3ヶ月に支払った賃金の総額÷その期間の総労働日数×60%

会社としては、労働日数が少ない場合、支払う総額を減らせるメリットがあります。一方、最低保障額があるため、事務処理が煩雑になるのがデメリットです。

標準報酬日額を支払う

「標準報酬日額」は「健康保険法の健康保険料算出の基礎となる標準報酬月額を30で割った金額」です。「標準報酬月額」には上限があり、実際の賃金より低くなるケースが多いため、「標準報酬日額」を採用するには労使協定の締結が必要です(労働基準監督署への届出は不要)。

「標準報酬日額」は、計算が比較的楽ですが、所定労働時間が短いパートやアルバイトなどは健康保険未加入のケースが多く適用できません。そのため、実務上は「通常の賃金」か「平均賃金」に比べて採用率が低くなっています。

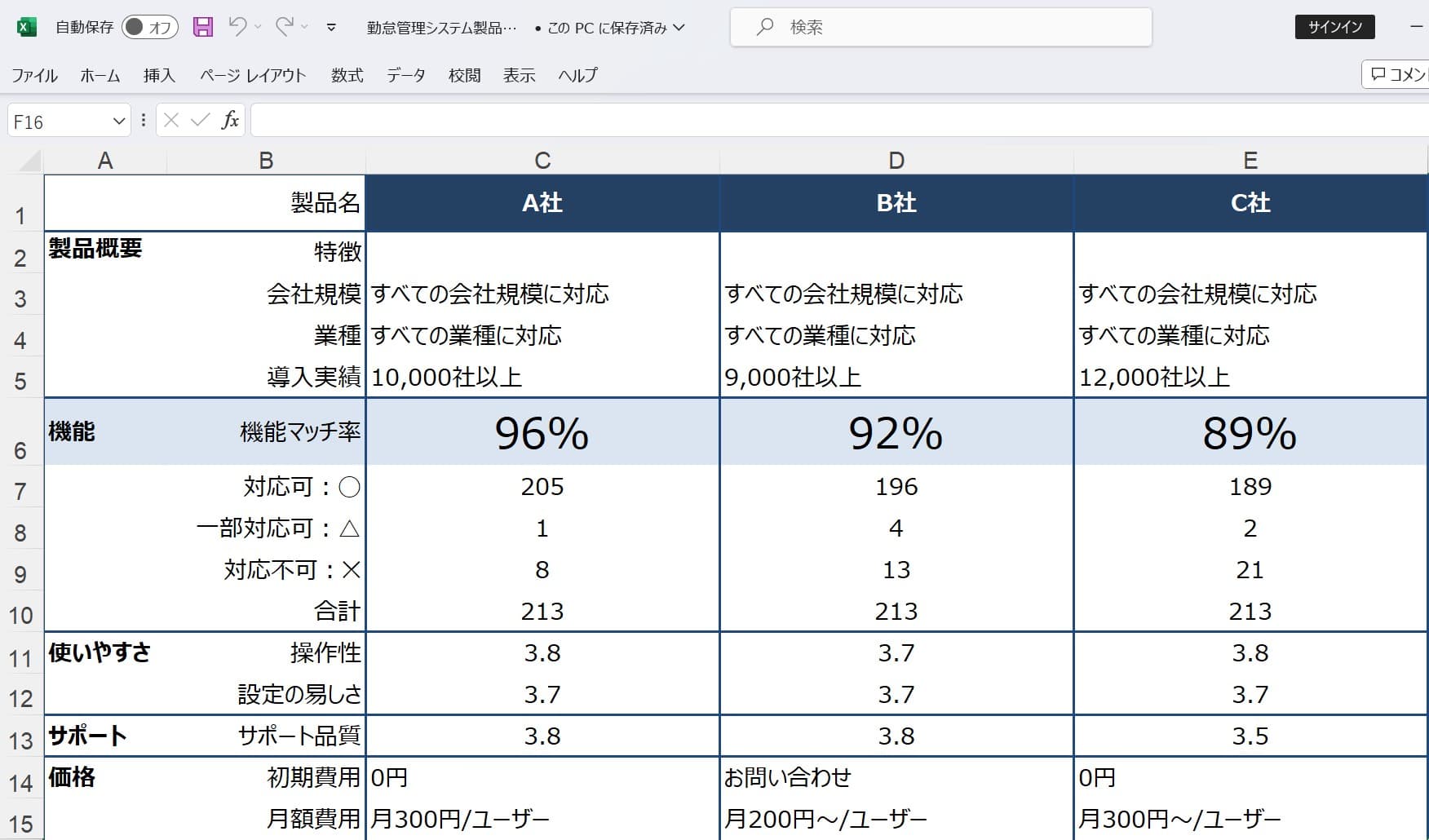

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇の賃金額計算で手当はどう扱う?

「平均賃金」や「標準報酬日額」の場合は実際に支払った金額が基礎となりますが、「通常の賃金」の場合は各種手当を含めるのかが問題となってきます。

有給休暇の賃金計算に関して、手当をどのように取り扱うかは、労働基準法で直接の規定はありません。ただし、労働基準法第136条では「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と規定されています。

会社の裁量が認められる部分が大きいですが、いずれも後から労使間トラブルに発展しないように、就業規則に明記しておく必要があります。

通勤手当は定額支給か実費か

月給制で定期代などとして一律支給している通勤手当は、有給休暇取得による賃金控除は望ましくありません。

通常、月給制の労働者に対する定期代を支給するのは、定期券を購入するタイミングの前に支払うケースがほとんどです。よって、既に定期代などの通勤手当が支給された後、有給取得分を賃金から差し引くのは、「不利益な取り扱い」とみなされかねません。

一方で、実費精算的に支給している通勤手当については、通勤の実態がない以上は支給する必要はありません。例えば、毎月実際に出勤した日数に基づいて、労働者が出費(精算)した日数を申告し、後日支給するケースなどが該当します。

家族手当・住宅手当などは算入するのが妥当

家族手当や住宅手当は、勤務実態に関係なく、労働者の属性や環境に応じて支給されている手当です。これらの手当を控除すると、労働者に不利益が生じるため、有給休暇の賃金に算入するのが妥当です。

皆勤手当の控除は望ましくない

インセンティブな意味合いで支給される「皆勤手当」について、有給取得を理由に支給対象から除外することが許されるのでしょうか。

過去の判例では、手当の額と労働者が受ける不利益の度合いのバランスによって、それぞれ別の判断を下しています。

【違法と判断された判例】

「皆勤手当の支給条件から除外されることを避けるために有給の取得をためらうのであれば、有給制度の意義が失われる」として不支給を認めなかった。

(昭和51年3月4日・横浜地裁判決「大瀬工業事件」)

【合法と判断された判例】

「支給額が現実の給与額からみて相対的に小さく、有給取得を抑制させる狙いも効果も薄いため、望ましくはないが無効とまでは言えない」として不支給を認めた。

(平成5年6月25日・最高裁第二小法廷判決「沼津交通事件」)。

このように、皆勤手当に関する判断は分かれていますが、労働基準法39条、136条の趣旨から考えて、原則賃金から控除しないのが無難です。

深夜手当は所定労働時間で判断

深夜手当は午後10時から午前5時に労働した者に対して支払われる割増賃金です。日常的に残業で深夜労働が発生している場合でも、有給取得日は勤務の実態がないため、基本的に深夜手当(割増賃金)は不要で問題ありません。

ただし、元々の所定労働時間が深夜帯に及んでいる場合は、通常勤務したものとして扱うため、深夜手当を含んで計算するのが妥当といえます。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇の賃金額についてよくある質問

有給休暇の賃金額計算について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

- Q労働日によって賃金額が違う場合、有給休暇の金額は?

- Q出来高プラスの賃金の場合、有給休暇の金額は?

- Q時間単位年休を取得した場合、有給休暇の金額は?

- Q有給休暇を取得した場合、賃金額の6割を支払うのは違法?

有給休暇の賃金額計算は勤怠管理システムで

有給休暇の賃金額計算方法は、就業規則に規定する必要があり、簡単には変更できません。「平均賃金」を採用した場合は、特に計算が複雑になるため、勤怠管理システムで効率的に処理するのがおすすめです。

また、「平均賃金」以外を採用した場合でも、各種手当の設定や有給の取得状況の管理などで勤怠管理システムが有効活用できます。

有給休暇の賃金額計算でトラブルにならないためにも、勤怠管理システム導入をおすすめします。「勤怠管理システムの選定・比較ナビ」は、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。