2019年4月より取得が義務化された年次有給休暇は、付与日数などの複雑な仕組みを理解していないまま運用してしまうと、労働基準法違反に問われかねません。

「働き方改革」や「働き方の多様化」の推進は、超高齢化社会が急速に進んでいる日本の企業にとっては、当然、クリアしなければならない喫緊の課題です。特に、各企業は労働者が自由に有給休暇を取得できるように、各種社内制度を整備しなければなりません。

本記事では、労務管理の場面で最低限押さえておきたい年次有給休暇のテーマをまとめ、分かりやすく解説します。数字上の取得率アップだけを追いかけるのではなく、労働者に気持ち良く有給休暇を取得してもらえるような職場づくりを目指しましょう。

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇とは?労働基準法の規定を確認

有給休暇は、正式には「年次有給休暇」と呼び、取得した日の賃金を保証しながら一定の日数の休暇を付与する制度です。労働基準法第39条においては、以下のように規定されています。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(第2項以下略)

一定期間勤務した労働者に、心身のリフレッシュを促しワークライフバランスを向上させることを目的としています。

有給休暇の発生要件

有給休暇は、6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上の出勤率を満たした労働者に対して、継続勤務年数に応じた日数分が付与されます。出勤率の計算式は、下記のとおりです。

出勤率(%)=出勤日÷全労働日×100

全労働日とは、原則、算定期間(年間)における総暦日数から、就業規則などに定められている所定休日を差し引きした日数です。例えば、土日休みの会社であれば、算定期間(年間)の総暦日数から所定休日(土・日曜日)を除いた日数になります。

一方、出勤日とは、原則、算定期間(年間)における全労働日数のうち、実際に出勤した日数です。全労働日の8割出勤しているかを計算するためには、全労働日と出勤日を算出する必要があります。

有給休暇の付与日数

有給休暇の付与日数は、基本的に継続勤務年数に応じて加算されていきますが、いわゆるフルタイム正社員とパート・アルバイトでは日数が異なります。

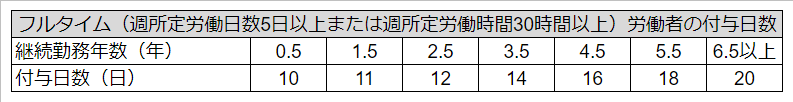

フルタイム社員の有給休暇付与日数

週所定労働日数が5日以上、もしくは週所定労働時間が30時間以上の、いわゆるフルタイムで働いている労働者に付与される有給休暇の付与日数は、下記のとおりです。

正規・非正規雇用などの雇用形態に関係なく、入社6カ月後に10日の年次有給休暇が付与され、その後1年ごとに付与日数が増えていきます。ただし、継続勤務6年半以上は年間有給休暇20日が上限になります。

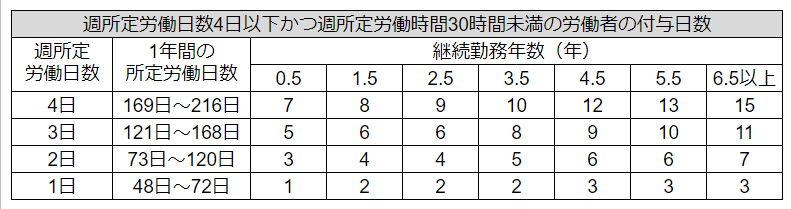

パート・アルバイトの有給休暇付与日数

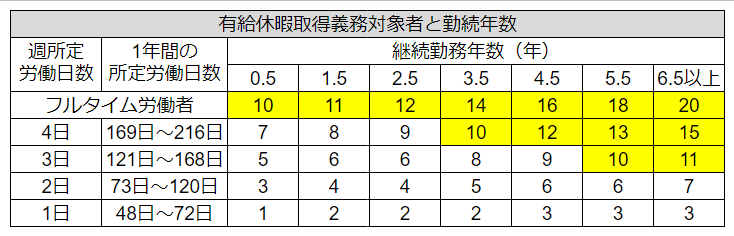

所定労働時間や所定労働日数の少ないパートタイマーやアルバイトの労働者の付与日数は、下記のとおり、週所定労働日数などに応じて年間有給休暇が付与されます。なお、隔週勤務など週所定労働日数が1日に満たない労働者には有休の付与はありません。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇の取得義務は5日

2019年4月に労働基準法が改正され、有給休暇が年間10日以上の全労働者に対し、基準日から1年以内に計5日分の有給休暇を取得させるように義務化されました。

有給休暇取得義務の対象者

有給休暇が年間10日以上の労働者が対象であるため、フルタイム労働者であれば、6ヶ月以上継続勤務し8割以上の出勤率を満たすことにより、有給休暇取得義務対象となります。

基本的には全てのフルタイム労働者が対象となり、非正規雇用者や有期契約社員であっても、上記を満たせば取得義務対象です。

また、管理監督者も有給休暇に関する規定は適用されるため、取得義務の対象です。一方、パートタイマーやアルバイトなどの取得義務については、下記のように対象者が分かれます。 ※黄色箇所が義務対象です。

有給休暇取得義務の基準日

基準日とは、年間10日以上の有給休暇付与が発生した日です。会社は基準日から1年以内に、当該労働者に対し5日間の有給休暇を取得させなければなりません。

例えば、4月1日に入社したフルタイム労働者の場合は、6ヶ月後の10月1日が基準日となり、そこから1年以内に合計5日以上有給休暇を消化させなければなりません。ただし、既に5日以上の有給休暇を取得済の労働者には、別途5日の有給休暇を与える必要はありません。

また、入社後6か月経過を待たずに有給休暇10日分を付与する会社の場合は、10日を付与した時点が基準日です。たとえば4月1日採用と同時に10日付与した場合は、4月1日から1年以内に合計5日以上有給を消化させなければなりません。

計画年休の活用も有効

計画年休(計画的付与制度)とは、労使協定により、付与日数から5日間を除いた日数分を会社側が有給休暇取得日として指定できる制度です。

計画年休は、事前にかつ計画的に有給休暇取得日を割り振れるため、労働者は気兼ねなく年次有給休暇を取得可能です。計画年休で取得した年次有給休暇は、有給休暇取得義務5日分としてカウント可能であるため、取得率アップのために計画年休を活用するのは有効的といえるでしょう。

ただし、労使協定の締結や計画年休対象外となる労働者への対応など、制度導入するために手続きや検討事項が必要です。また、緊急事態が発生しても、会社側が指定した有給休暇取得日と重なった場合、変更ができないため、必要な対応が取れないなどのデメリットもあります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

時季指定権と時季変更権

有給休暇には労働者が持つ時季指定権と、使用者が持つ時季変更権があります。なお、「時期」ではなく「時季」という言葉が使われているのは、有給休暇がある程度まとまった連続休暇を想定しているためとされています。

時季指定権とは

有給休暇は、原則的に労働者が取得日を指定することで成立し、これを「時季指定権」と呼びます。単独で行使する権利というわけではなく、有給休暇の取得を申し出た時点で同時に時季指定権が行使されたとみなされます。

時季変更権の行使条件

時季変更権とは、労働者が指定して年次有給休暇を申請した取得希望日に対して、会社が別の日に取得するよう変更できる権利です。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法第39条5項|法令検索 e-Gov

会社が有給休暇取得を希望する労働者に対して、「有給休暇の取得の目的」を聞くこと自体は、違法ではありません。しかし、「有給休暇の取得の目的」を理由に、有給休暇取得の可否を判断することは労働基準法違反となり、認められていません。

時季変更権は「代替要員が確保できない」「同日に多数の労働者が同時に取得希望を出している」など、当該労働者が有給取得することで、当日の業務が立ち行かなくなる場合に限って認められるのです。

有給休暇取得時の賃金計算

労働基準法では、有給休暇取得日に支払う賃金について、以下の3種類の計算方法が認められています。

- 通常通り勤務したとみなして、通常勤務日と同額を支払う計算方法

- 直近3ヶ月の平均賃金を支払う計算方法

- 標準報酬日額から算出して支払う計算方法

有給休暇の賃金計算方法は、就業規則に規定して簡単に変更できないため、それぞれのメリット・デメリットを見極めて選択する必要があります。

通常勤務日と同額

通常通りに勤務したとみなして計算する方法で、もっとも一般的です。事務処理が非常に楽である反面、会社にとっては有給休暇分の給与総額が減らないデメリットがあります。

直近3ヶ月の平均賃金

直近3ヶ月の賃金の総額を日数で割り算し、1日あたりの平均賃金をもとに計算する方法です。労働日数が少ない場合は支払い総額を減らせる反面、最低保障額があり事務処理が煩雑になります。

標準報酬日額から算出

健康保険料の算定に使う「標準報酬月額」を基準に計算する方法です。計算が比較的楽な反面、労使協定の締結が必要です。

有給休暇についてよくある質問

有給休暇についてよく寄せられる質問を、Q&A形式でまとめました。

- Q有給休暇の最大日数は?

- A

フルタイム労働者の場合、継続勤務年数6年半で20日の有給休暇が付与されます。また、有給休暇の時効は2年で、前年度に消化しきれなかった日数分のみ次年度に繰り越せるため、理論上の有給休暇の最大日数は「20日+20日」で40日ということになります。

ただし、年間5日分については必ず取得させなければならない義務があるため、結果的に次年度に繰り越せる日数は15日となり、「35日」というのが実務上の最大日数です。

- Q有給休暇の買い取りは違法?

- A

法令上、既定の有給日数を取得させない代わりに、その分の賃金を加算して支払う、いわゆる「有給の買い取り」は、原則認められていません。買い取りを認めることで、有給休暇制度の意義が失われるというのがその理由です。

ただし、以下の場合は、有給休暇制度の意義を失わせる結果とならないため、例外的に有給休暇の買取が認められます。

- 退職時に消化しきれなかった有給休暇

- 法定有給休暇以上で設定されている有給休暇

- 2年の時効で消滅してしまう有給休暇

- Q時間単位年休の導入は義務?

- A

時間単位の年次有給休暇とは、年間の有給休暇取得率向上のために、2010年4月の改正労働基準法によって創設された制度ですが、導入は義務ではありません。導入した場合、労働者は年間5日分を限度に、1日単位ではなく時間単位で有給休暇を取得可能となります。

時間単位の年次有給休暇を導入する場合は、労使協定の締結と就業規則への記載が必要になります。また、時間単位年休は、取得義務とされる5日のカウント対象にはならないため、導入により有給取得日数の管理と時間単位年休の管理が2つ必要になります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇の管理には勤怠管理システムの導入が不可欠

有給休暇の規定は複雑なため、他の制度との関係などにより、思わぬ部分で違法状態に陥る可能性があります。

また、年間有給休暇の義務化による取得日の固定や、勤続年数による付与日数の違いなど、システマティックな有給休暇の管理は実務的に不可欠です。「労使ともに納得のいく有給取得」のためにも、この機会にぜひ勤怠管理システム導入を検討してください。

勤怠管理システムの選定・比較ナビは、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。