2019年4月から年5日の取得が義務化された有給休暇ですが、施行から数年が経過して、統計上は取得率の上昇として確実に効果が表れているようです。ただし、目標値にはまだ遠く及ばず、また内容の複雑さから誤った運用や抜け道的な運用をしている企業も見受けられます。

有給休暇付与義務を達成するためには、まず対象となる労働者を把握することが大切です。本記事では、細かい事例にまで踏み込んで、対象となる労働者を明確にして、会社の実態に合わせた取得義務達成のための運用方法について解説します。

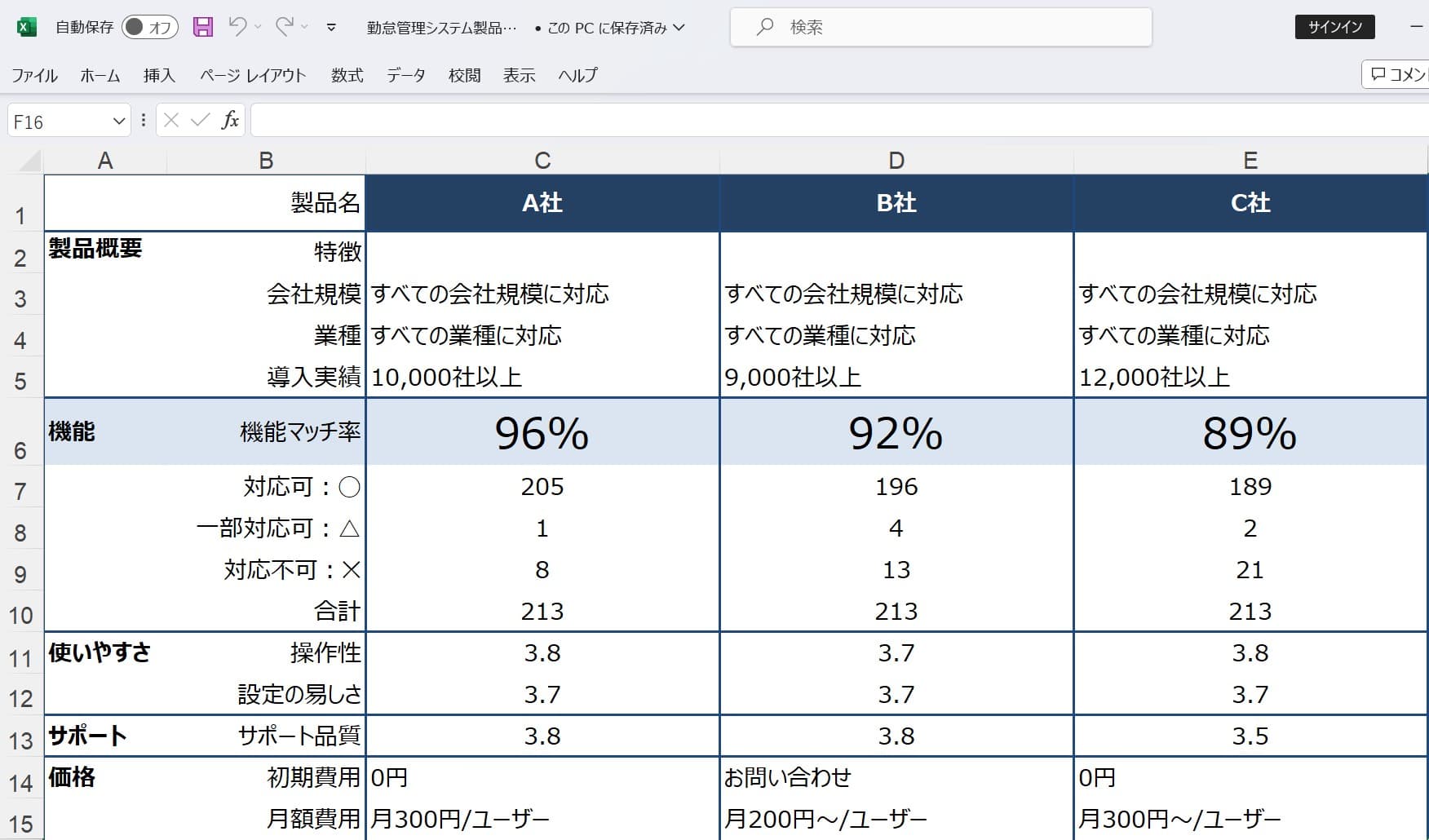

勤怠管理システムの選定・比較ヨウケン

有給休暇の5日取得義務とは?労働基準法の規定を解説

使用者は、年間10日以上の有給休暇を付与した労働者について、付与した日から1年以内に5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。

(年次有給休暇)

第三十九条(中略)⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

有給休暇とは

有給休暇は法的には「年次有給休暇」と呼び、要件を満たした労働者に対して、賃金が保証された休暇を一定日数分付与することで、労働者に心身のリフレッシュを図る制度です。

具体的には、6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上の出勤率を満たした労働者に対して、継続勤務年数に応じた日数分が付与されます。出勤率は以下の計算式により求めます。

出勤率(%)=出勤日÷全労働日×100

有給休暇取得義務化の背景

以前から有給休暇の取得は勧奨されていたものの、あくまでも努力義務に留まっており、取得実績にかかわらず罰則が科されることはありませんでした。

しかし、長時間労働や連続勤務による過労死などの健康被害が社会問題化したことを受け、政府の働き方改革の一環として、2019年4月より年間5日以上の取得義務が罰則付きで課されることになりました。

年次有給休暇管理簿とは

年次有給休暇管理簿とは、有給休暇が10日以上発生した場合、有給休暇を取得した労働者ごとに、年次有給休暇取得の基準日、日数、時季を管理するための帳簿です。

使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則第24条の7|法令検索 e-Gov

条文上は「労働者が実際に有給を取得したとき」に初めて作成義務が生じるとなっていますが、実際は事前に作成しておくのが望ましいです。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇5日取得義務の対象者

基本的には、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日の取得が義務付けられています。

フルタイム労働者は6ヶ月以上継続勤務し、8割以上の出勤率であれば、基本的にすべて有休取得義務5日の対象です。なお、半休を取得した場合は取得義務5日に算入可能ですが、時間単位年休は取得義務5日の対象外で算入不可です。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

労働基準法第39条7項|法令検索 e-Gov

大企業、中小企業など事業規模を問わず、全ての使用者に義務があります。かりに、会社が年5日の年次有給休暇を取得させることができなかった場合、労働基準法違反として、労働者一人当たり30万円以下の罰金が科されることがあります。

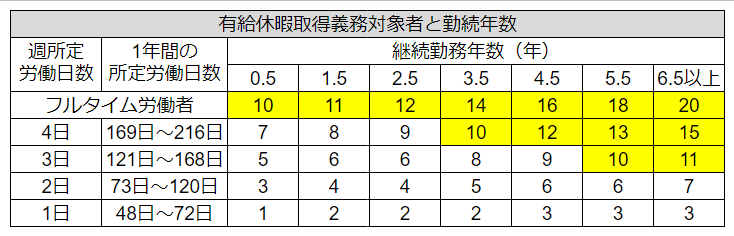

パート・アルバイトも対象

パート・アルバイトであっても、以下の表のように継続勤務年数に応じて取得義務対象となります。※黄色箇所が、年5日義務の対象です。

週所定労働日数4日のパートタイマーとアルバイト

週4日勤務の労働者の場合は、採用後3年6カ月以上継続勤務し、かつ直近1年の出勤率8割以上の場合に、取得義務の対象となります。

週所定労働日数3日のパートタイマーとアルバイト

週3日勤務の労働者の場合は、採用後5年6カ月以上継続勤務し、かつ直近1年の出勤率8割以上の場合に、 取得義務の対象となります。

週所定労働日数2日以下のパートタイマーとアルバイト

週2日あるいは週1日勤務の労働者の場合、要件である年間有給休暇10日未満のため、取得義務の対象外です。

産休・育休明けの労働者も対象

産休や育休などの法定休暇は、付与日数や出勤率の算定において「出勤したものとみなす」ため、産休や育休などの労働者に対しても年休取得義務は発生します。

たとえば、基準日から産休に入る前、あるいは産休が明けてから次の基準日の前日までに、産休とは別に有給休暇5日間の付与義務が発生します。ただし、期間終了直前(次回基準日直前)の復帰などで、物理的に5日間の取得が不可能である場合は、可能な日数の取得で問題ありません。

また、基準日からの1年間がすべて育休の期間という場合は、有給休暇5日間の取得義務の対象からは除外されます。

出向者は出向先・出向元との間で取り決め

出向には、「在籍出向」と「移籍出向(転籍出向)」の二つの方式があります。一般的には出向元に籍が残る在籍出向のほうが多く、実際の休暇取得は出向先の就業規則などに従って取得します。

「在籍出向」についての明確な規定は、労働基準法にありません。よって、「基準日」や「出向元で取得した年休日数を出向先の取得義務5日から控除するか」などは、出向者・出向元・出向先の三者間で取り決める必要があります。

一方、出向元に籍が残らない移籍出向の場合は、出向先で新たに基準日を設定します。出向元で取得した有給休暇日数を出向先の取得義務5日から控除することはできません。

自ら5日以上取得した労働者は対象外

会社が指定した有給取得日までに、労働者自らが5日以上の有給を取得していた場合は、その労働者については取得義務の対象外となり、会社からさらに5日の有給休暇を取得させる義務はありません。

ただし、5日に満たない有給を既に取得しているケースでは、5日になるまでの残りの日数は会社が時季を指定して与える必要がありますので注意が必要です。

なお、このケースに備えて、就業規則には「会社が指定した有給取得日までに、当該年度において既に5日以上の有給を取得している労働者は当日の有給取得の対象外とする」などの文言を盛り込んでおくのをおすすめします。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

付与義務が発生する「基準日」とは?

基準日とは、年10日以上の有給付与が発生した日であり、基準日から1年以内に合計5日以上の有給を労働者に取得させなければなりません。

基本的には入社から6ヵ月継続勤務後、つまり4月1日に入社したフルタイム労働者の場合は、6ヶ月後の10月1日が基準日となります。会社によって、新入社員や中途採用者に対する有給休暇を付与するタイミングは異なるため、基準日もそれによって変動します。

法定どおりに付与する場合

法定どおり、労働者ごとに入社日から6ヵ月経過した時点、かつ出勤率8割を超えたタイミングで、有給休暇10日を付与します。

法定どおりに付与する場合、特に年度途中での中途採用者が多い企業では、基準日が労働者ごとにバラバラになり、有給休暇の管理が煩雑になります。

前倒しで一律付与する場合

法定どおりであれば入社6ヶ月後に付与される有給休暇を、入社日にかかわらず一律決まった日(毎年4月1日など)に付与する方法もあります。

一律付与の場合は、上半期(4月1日から9月30日)入社の労働者に対し、下半期(10月1日から翌年3月31日)入社の労働者の方が、労働日に対する有給休暇の割合が高くなるという不公平が生じます。

そのため、一律付与を採用する場合「10月1日以降の中途採用者については、翌年度の4月1日に付与する」などの規定を就業規則などに盛り込むのが無難です。

なお、採用と同時に有給休暇10日分を付与する会社の場合、10日を付与した時点が基準日です。たとえば4月1日採用と同時に10日付与した場合は、4月1日が基準日になります。

分割して付与する場合

分割付与は、入社初年度の有給休暇について、最初の基準日よりも前に一部を分割して付与し、その後基準日に残りの日数を付与する方式です。たとえば、4月1日に5日、10月1日に5日に分割して付与する場合は、合計付与日数が10日になった時点が基準日となります。

入社したばかりの社員でも有給が使える柔軟な方式ですが、有給休暇の管理は煩雑になります。なお、分割付与する場合は、以下の行政通達の要件に沿う必要があります。

- 分割付与は、入社初年度のみ

- 残りの有給休暇の日数は、入社後6ヶ月までにすべて付与すること

- 2回目の有給休暇は、初回の付与日から1年以内に付与すること

- 出勤率の計算は、基準日の統一により短縮された期間は、すべて出勤で計算すること

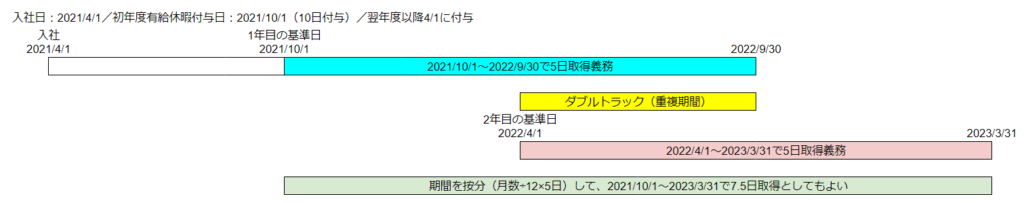

ダブルトラック(期間の重複)が発生した場合

法定どおり入社後6ヵ月経過時に最初の有給を付与したあと、2年目以降は一律4月1日を基準日とする場合は、以下のように付与義務が発生する期間に重複期間(いわゆるダブルトラック)が生じます。

上記の場合、初回基準日から1年間(2021年10月1日~2022年9月30日)、2回目基準日から1年間(2022年4月1日~2023年3月31日)の二つの期間において、年休義務5日の管理が必要で煩雑になります。

そこで、重複期間を含む18ヶ月で按分して、それぞれの期間で7.5日を取得させることが認められています。なお、7.5日の部分は、労働者が半日単位での有給を希望した場合は「0.5日」として計上でき、半日単位を希望しなかった場合は切り上げて「8日」が義務になります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇5日義務達成のための対策

労働者全員の年5日の取得義務を達成するためには大きく2つの対策があり、社員数や現在の取得率などから適切な対策を選択する必要があります。

取得率が高い場合は、個別指定方式

個別指定方式とは、基本的に有給の取得を労働者本人に任せる方式です。会社は期間終了1~2ヶ月前をめどに、各労働者の有給取得状況を確認し、5日取得が出来ていない労働者に関しては、会社が労働者に対して取得日を指定します。

個別指定方式は、労働者が自由に有給を取得しやすく、労使協定が不要であるため融通が利くというメリットがあります。

一方、元々の有給取得率が低い場合は、対象労働者(5日取得できていない労働者)が多くなり、その分有給の管理が複雑になります。

一律で管理したい場合は、計画年休方式

有給の計画的付与制度を利用して、会社があらかじめ指定した日を有給取得日とする方式です。全社員一律、部署ごとに一律、労働者ごとに希望の日を指定するなど、さまざまなパターンが考えられます。

あらかじめ取得日が決まっているため、有給の管理は楽になります。一方、労使協定の締結が必要であり、一旦指定した有給日を後から変更できないため柔軟さに欠けるデメリットがあります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

有給休暇5日義務についてよくある質問

有給休暇の5日取得義務について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

- Q途中入社・途中退社があった場合はどうなる?

- Q前年度繰越分はカウントする?

勤怠管理システムを使えば、取得義務達成は楽に

年休取得義務を達成するためには、労働者ごとに有給の取得状況を把握しておく必要があり、管理簿への反映など労務管理の負担が大きくなります。

労働者ごとの付与タイミングや取得日数をリアルタイムで管理できる勤怠管理システムを導入することで、有給管理が楽になり取得義務達成へも近付きます。「取得義務が会社の負担とならない」ためにも、勤怠管理システム導入をぜひ検討してください。

勤怠管理システムの選定・比較ナビは、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。