36協定の残業時間について、正しく理解できていますか?2019年の働き方改革により、それまで努力規定に過ぎなかった36協定の残業時間規制について、罰則付きで上限が設けられました。

しかし、一言で「36協定の残業時間の上限」と言っても、実は上限規制は2段階に設定されており、分かりづらいと感じている読者の方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、36協定の基本から上限規制、違反した場合の罰則や上限を超えないための対策まで、わかりやすく解説します。この記事を読むことで、法違反リスクを回避して適切な労働時間管理に繋げられるため、ぜひ最後までご覧ください。

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定とは?

36協定とは、「時間外労働及び休日労働に関する協定届」の通称で、労働基準法第36条の規定を根拠としているため「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。労働基準法では、1日8時間・週40時間の法定労働時間と、原則週1日の法定休日が規定されています。

使用者が労働者に対して、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を命じるためには、あらかじめ事業場ごとに労使間で36協定を締結しなければなりません。また、使用者は締結した36協定を労働基準監督署に届出する必要があります。

36協定が必要となるケース

使用者が36協定を締結せず、また締結しても労働基準監督署に届出がなされていない状態で、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を命じることは、認められていません。

「働き方改革」や「多様な働き方」実現のために、一切残業のない会社というのは一つの理想ではあります。そもそも法定労働時間を超える労働が発生しない場合には、36協定を締結する必要はありません。

しかし、現実的に残業が一切ない状況というのは難しく、たとえ1分の時間外労働であっても、36協定の締結なしでは命じることができません。

また、使用者は原則週1日(例外的に4週につき4日)以上の休日を付与する必要があり、これを「法定休日」と呼びます。この法定休日に労働させる場合は休日労働となり、36協定の締結・届出が必要にです。

36協定の締結方法と届出

36協定の手続きは、以下のような流れに沿って行います。

- 労働者代表を選出して協議する

- 協定書に必要事項を記載する

- 労働基準監督署に提出する

- 労働者に周知する

36協定は使用者と労働者代表が書面によって締結します。労働者代表の定義は、以下のとおりです。

- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合

- 上記1.の労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(以下のいずれにも該当する者)

- 管理監督者ではないこと

- 挙手や投票により選出されたこと

- 使用者の指名や意向による選出でないこと

協議内容に沿って協定書を作成しますが、一般的には協定届が協定書を兼ねるケースが多くなっています。具体的な様式や書き方については、以下の記事をご覧ください。

残業代の支払とは無関係

誤解されがちですが、36協定と残業代(割増賃金)の支払は無関係であり、36協定を締結したからと言って、残業代の支払いが免除される訳ではありません。使用者は、残業(法定時間外労働)や法定休日労働に対しては、労働者に残業代を支払わなければなりません。

一方、法定の割増率どおりの残業代を支払っていても、36協定の締結及び届出をせず、労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合は労働基準法違反となります。

36協定が適用除外となる場合

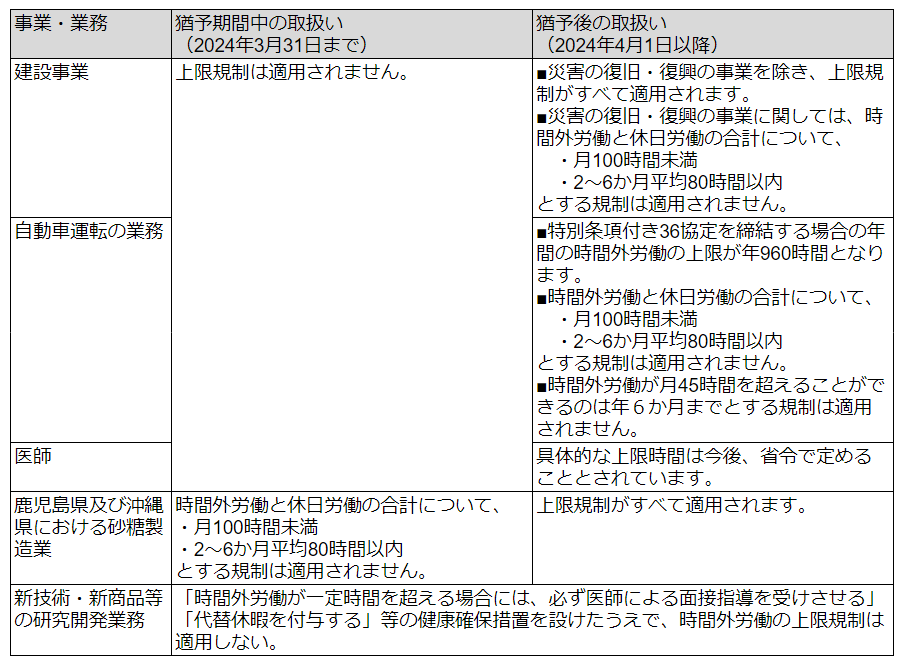

現在の社会情勢から業界全体として人手不足が発生している以下の業種に関しては、「時間外労働の上限規制」の適用が除外・または5年間猶予(2024年3月31日まで)されています。

また、年少者や請求のあった妊産婦に対しては時間外労働を命じられないため、これらの労働者については36協定の対象外となります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定で定められる残業時間の上限

法改正によって、月単位、年単位、月平均などさまざまな切り口から「残業時間の上限」が設けられました。

原則的な上限は月45時間・年360時間

原則として、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」です。36協定を締結する際は、この上限に収まるように、時間を設定しなくてはなりません。

また、「3ヶ月を超える期間を定めた1年単位の変形労働時間制」の場合は、上限が「月42時間・年320時間」となります。

注意すべきは、この上限は協定で設定できる時間の上限であるという点です。たとえば、協定で月の時間外労働の上限を「30時間」と定めた場合は、30時間を超えた時点で36協定違反となります。

なお、所定労働日の時間外労働と休日労働は別々に扱う必要があるため、休日労働による時間は「月45時間・年360時間」のカウントに含めません。

1日の残業時間の上限は?

労働基準法では、1日の残業時間についての上限は定められていません。36協定届には、1日の残業時間の上限を記載する欄がありますが、ここに記載した時間を超えたとしても、ただちに違法となるわけではありません。

ただし、そもそも36協定自体が労働者の過重労働を防止し、健康維持を図るためのものであるため、協定で定めた時間の範囲内で運用するのが適切と言えます。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

特別条項を設けた場合の残業時間の上限

臨時的な特別の事情により、原則の時間を超えて労働させる必要がある場合は、労使が合意した特別条項を設定し、原則の上限を超える残業時間の設定が可能です。

特別条項とは

「特別条項」とは、36協定で合意した原則の上限時間を超えて労働を命じる必要があるような、臨時的な特別な事情が発生した場合、さらなる時間外労働を命じることを可能となる特記事項のことを指します。

「臨時的」とは、一時的もしくは突発的に時間外労働をさせる必要がある場合で、対象となる期間が1年の半分を超えないものを言います。また、「特別の事情」とは、限度時間以内で時間外労働をさせる具体的事由よりも、さらに限定的である必要があります。

| 臨時的と認められる事例 | 臨時的と認められない事例 |

|---|---|

| ・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期のひっ迫 ・⼤規模なクレームへの対応 ・機械のトラブルへの対応 | ・(特に事由を限定せず) 業務の都合上必要なとき 業務上やむを得ないとき 業務繁忙なときなど ・使用者が認めるとき ・年間を通じて適用されることが明らかなとき |

特別条項を設けても、無制限に時間外労働を命じられるわけではなく、以下のような上限が定められています。

残業時間は年720時間以内

年間の残業時間(休日労働除く)の合計は、720時間以内でなければなりません。なお、原則の上限時間については「3ヶ月を超える期間を定めた1年単位の変形労働時間制」の場合の上限が異なっていましたが、特別条項の上限については同じ720時間であるため、注意しましょう。

残業時間と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と休日労働の時間を合計した時間が、月100時間未満でなければなりません。たとえば、以下のようなケースは36協定違反となります。

- 1ヶ月単月で時間外労働+休日労働の合計が100時間以上となった場合

※9月単月で100時間以上であり、法違反です。

残業時間の延長が認められるのは年6回まで

延長できる回数についても上限があり、年6回までつまり1年のうち半分が限度となっています。たとえば、以下のようなケースは、月45時間を超過しているのが年7回になり、36協定違反となります。

なお、この回数は労働者ごとにカウントするため、事業場単位で毎月延長が発生しても、個々の労働者につき年6回を超えていなければ、違法とはなりません。

残業時間と休日労働の合計が2~6ヶ月平均で80時間以内

残業時間と休日労働の時間を合計した時間の平均が、2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月のいずれのサイクルにおいても、80時間以内に収まっている必要があります。

たとえば、以下のようなケースは9月と10月の2ヶ月平均が80時間を超えており(75+90=165→165÷2=82.5)、36協定違反です。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上

こちらは時間の上限規制ではありませんが、月60時間を超える時間外労働に対して、使用者は50%以上の割増率で計算した割増賃金を労働者に支払わなければなりません。2023月4年からは、それまで適用が猶予されていた中小企業に対しても、本規定が適用されています。

また、深夜(22:00~翌5:00)の時間帯に発生した、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金は、下記のとおりです。

深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=計75%以上の割増賃金

なお、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金に代えて有給の休暇(代替休暇)の付与が可能です。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定の残業時間が上限を超えたらどうなる?

法改正によって、「時間外労働の上限」が明確に規定され、違反した場合の罰則も明記されました。2019年4月の法改正前は、「時間外労働の上限」は厚生労働大臣の告示レベルにとどまっており、罰則による強制⼒はありませんでした。

また、特別条項には告示レベルの数値すら無かったため、実質無制限な残業が可能であり、これが過労死につながる長時間の時間外労働の温床になっているとの声が強く挙がっていました。

そこで、原則的な上限時間及び特別条項を設けた場合の上限時間を、具体的数値で規定することで、違反した場合の罰則対象とすることが可能となったというわけです。

36協定違反となるケース

具体的に、36協定違反となるのは、以下のようなケースです。

- 36協定なしで残業させた

- 時間外労働が上限時間を超過した

- 時間外労働に対する割増賃金を払っていなかった

- 36協定締結時の労働者代表選出が不当であった

36協定違反の罰則

36協定違反に対しては「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦」が課せられる可能性があります。 また、違反内容が悪質と判断され、書類送検となった場合は「労働基準法違反についての送検事例」に基づき、企業名が公表されるため、企業の社会的信用は著しく失墜します。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

残業時間が36協定の上限を超えないための対策

36協定を正しく運用して、設定した上限を超えないようにするための対策をご紹介します。

適切な勤怠管理と休息時間の確保

出勤・退勤時間や休憩時間、残業時間などを客観的な方法にて把握して、適正に管理することが重要です。

また、勤務間インターバル制度を利用して、深夜まで残業した翌日の勤務は時差出勤にするなど、休息時間を確保することも有効です。

経営層の意識改革、職場の風土改善

労働時間の短縮を経営方針に掲げる、残業削減の目標設定とその達成状況の公表、などにより、まず経営陣が率先して残業削減への姿勢を見せることが重要です。

また、残業を「良し」とする職場風土を改め、ノー残業デーを設けるなど、職場全体で業務効率化を目指す体制にシフトしましょう。

多様な勤務形態の導入

変形労働時間制度やフレックスタイム制度、裁量労働制などの多様な勤務形態を導入することで、残業時間の削減が期待できます。

たとえば、変形労働時間制は月や年単位で労働時間を調整できる制度であり、一定期間における繁閑の差が大きい事業場の場合は、労働時間を柔軟に設定できます。

評価制度の見直し

労働時間と賃金の結びつきが強すぎると、生活費を稼ぐために必要のない残業を行う、いわゆる「生活残業」の温床ともなります。労働者に「効率的に仕事を終わらせたほうが損」という意識があるうちは、残業の削減は難しいでしょう。

もちろん労働時間分の賃金を支払うことは必要ですが、たとえば賞与査定時に残業が少ないことをプラス材料とする、残業の少ない従業員にはインセンティブを与えるなど、評価制度の見直しも重要です。

勤怠管理システムの導入

勤怠管理を、出勤簿への手書きやエクセルなどで行っていては、適切に労働時間を把握・管理しているとは言えません。

勤怠管理システムを導入することで、リアルタイムに各従業員の勤怠状況が把握できるだけでなく、残業が多く長時間労働に陥る恐れがある従業員に対して、個別にアラートを送信して注意を喚起することもできます。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定はあくまでも例外措置

36協定は、あくまでも法定労働時間を超えて労働させるための例外措置であり、本来は締結する必要が無いのが理想です。

勤怠管理システムを導入することで、時間外労働・休日労働の管理、新様式への対応、電子申請など、一括で処理可能です。36協定をめぐるトラブル防止のためにも、勤怠管理システム導入をおすすめします。

勤怠管理システムの選定・比較ナビは、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。ぜひ、以下のリンクよりご活用ください。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。