2019年度からの働き方改革を受けて、36協定の様式も2020年4月、2021年4月に相次いでリニューアルされ、新様式に戸惑っている担当者の方も少なくないのではないでしょうか?

「様式の種類が多すぎて、どれを使えば良いのかわからない」「押印廃止と聞いて押さずに提出したら訂正を求められた」といった声も聞かれます。

そこでこの記事では、最新様式の36協定について、様式の違いや具体的な記入例、旧様式との変更点や注意点などを、わかりやすく解説します。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定 新様式とは?

36協定の協定の内容は、所定の様式にて労働基準監督署に届け出る必要があります。この届出書類を「36協定届」と呼び、一連の働き方改革関連法の改正を受けて、様式も新様式に改められました。

なお、使用者と労働者代表による労使間の合意内容を記載した書面を、協定書と呼びます。協定書を公的な書式に転記したものが協定届であるため、本来は別物ですが、一般的には協定届にそのまま合意内容を記載して1つの書類として労働基準監督署に提出します。

36協定とは

労働基準法において、労働時間は1日8時間・週40時間までと定められており、これを超える労働を命じるには、「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」を締結し、管轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

この規定が労働基準法第36条に定められていることから、一般的に「36協定」と呼ばれています。また、時間外労働をさせた場合の時間外割増賃金については、36協定の有無に関わらず支払わなければなりません。

36協定の新様式が作られた背景

36協定の新様式は、一連の働き方改革関連法の施行に合わせて導入されました。それまでの36協定は「時間外労働の上限」は厚生労働大臣の告示レベルにとどまっており、罰則による強制⼒はありませんでした。

更に、特別条項を設けた場合には、告示レベルの数値すら示されていなかったため、いわゆる青天井の残業が可能な状態となっており、長時間労働による過労死やうつの発症などが深刻な社会問題となっていました。

そこで、新法では原則及び特別条項の残業時間に具体的な上限を設け、違反した場合の罰則も明記することで実効性のある規定とし、届け出の様式も改正内容に合わせて刷新したという流れになります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定 新様式の変更点

36協定届は、法改正に合わせて大企業では2019年4月から、中小企業においても2020年4月から新様式となりました。変更点は、以下のとおりです。

特別条項付きが別様式になった

それまで同じ様式であった「一般条項のみ」の36協定届と「特別条項付き」の36協定届が、別様式となりました。

これは、特別条項を設けることで、時間外労働の上限を原則よりも延長することが可能となるため、その適用条件や手続きが特殊であることを明確にする狙いがあります。

署名・押印が原則不要になった

近年の行政手続きのオンライン化・押印廃止の流れを受け、使用者・労働者代表(もしくは労働組合)の署名・押印(記名は必要)も原則不要になりました。手続きが簡素化されたことで、時間的にもスムーズになり、また届出に伴うトラブル軽減も期待されています。

ただし、36協定届が36協定書も兼ねる場合は労使双方の合意を示すため、従来どおり労働者代表(もしくは労働組合)の署名または記名・押印が必要である点には注意しましょう。

労働者代表に関するチェックボックスが設けられた

署名・押印の廃止に伴い、労働者代表の適格性を確認するため、以下のチェックボックス(2か所)が新設されました。

- 全従業員の過半数を代表する者であること

- 労働者代表が適正に選出されていること ※要件は以下のとおり

- 管理監督者ではない

- 36協定を締結する者の選出を明らかにし、投票や挙⼿などの方法で選出された者

- 使用者の意向に基づいて選出された者ではない

「全従業員」については、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトなど事業場全ての労働者の過半数である必要があります。

過半数労働組合の要件を満たしていない、もしくは過半数体表の選出が不適切な場合、36協定を締結し労働基準監督署に届出しても、その36協定は無効となります。

電子申請で本社一括申請が可能になった

36協定届は、労働基準監督署に直接持参するほかに、電子申請によっても届出可能です。36協定の電子申請自体は以前より可能でしたが、2021年3月より電子申請に限って本社一括の申請が可能となりました。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定 新様式の記入例

新様式の記入例を、「一般条項のみ(様式第9号)」と「特別条項つき(様式第9号の2)」それぞれについて、解説します。

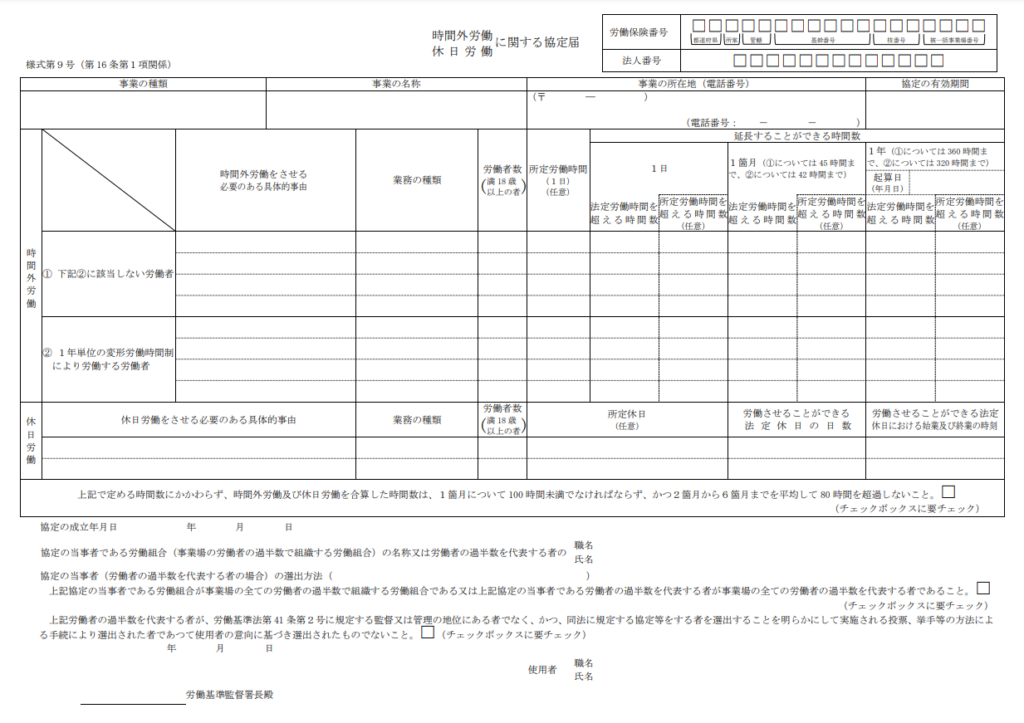

一般条項のみの記入例(様式第9号)

労働保険番号・法人番号

労働保険番号と法人番号は、2020年4月(大企業は2019年4月)の旧様式から新様式に変更された際に、追加された項目です。労働保険番号は、労働保険に加入した際に労働基準監督署から交付される14桁の番号です。

一方、法人番号は法人税の申告手続きなどに使用される13桁の番号です。なお、会社の「履歴事項全部証明書」の上部に記載されている「会社等法人番号」12桁の先頭に、1桁を付加されたのが「法人番号」です。

事業場の種類・名称・所在地

36協定は原則、事業場ごとにそれぞれ締結しなければなりません。

事業場の種類、名称(工場、支店、営業所など)や所在地(電話番号を含む)を記載します。また、事業場が複数ある場合は、それぞれ事業場ごとに書面を作成する必要がありますので、注意してください。

協定の有効期間

36協定が有効となる期間を定める必要があります。協定の有効期間は、「〇年〇月〇日より1年間」のように記載します。

なお、有効期間は1年以内とする必要があり、一般的には1年間として毎年更新するケースが多いです。

起算日

1年間の上限時間を計算する際の起算日です。

当該1年間は有効期間に関わらず、起算日は同一の日である必要があるため、通常は有効期間の起算日と同日に設定します。例えば、協定の有効期間が4月1日の場合は、起算日も4月1日でなければなりません。

時間外労働をさせる必要のある具体的事由

使用者が時間外労働を命令しなければならない必要性に関して、具体的な理由を記載しなければなりません。例えば、「臨時的受注の増加に対応するため」などの具体的な記載が必要で、「使用者の判断による」など、抽象的な表現は認められません。

なお、この「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」から「法定労働時間を超える時間数(1年)」までの項目は上下段に分かれており、上段は一般労働者、下段は対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働制の対象者について記載します。

業務の種類

「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に該当する業務を、なるべく細かく記載しまず。「事務」「営業」などでも差し支えありませんが、「品質検査」「製品の設計業務」「部品組立作業」など、業務の範囲を明確に定めて記載するほうが望ましいとされています。

所定労働時間(1日)

会社が定めている所定労働時間(時間外労働のない場合の労働時間)を記載します。なお、所定労働時間は任意記載項目です。

法定労働時間を超える時間数(1日)

必須記載項目になっており、1日の法定労働時間を超える時間を定めて記載します。また、当該欄の右側には、会社が定めている「所定労働時間を超える時間」を記載しますが、こちらは任意記載項目です。

法定労働時間を超える時間数(1ヶ月)

1ヶ月あたりの法定労働時間を超える時間を定めて記載します。通常勤務の労働者については45時間、1年単位の変形労働時間対象労働者については42時間を上限に設定します。なお、「所定労働時間を超える時間」は任意記載項目です。

法定労働時間を超える時間数(1年)

1年あたりの法定労働時間を超える時間を定めて記載します。通常勤務の労働者については360時間、1年単位の変形労働時間対象労働者については320時間を上限に設定します。なお、「所定労働時間を超える時間」は任意記載項目です。

休日労働に関する事項

時間外労働の欄と同様に、使用者が休日労働を命令しなければならない必要性に関して、具体的な理由を記載します。

また、「業務の種類」は「休日労働をさせる必要のある具体的事由」に該当する業務を、なるべく細かく記載しなければなりません。「労働させる法定休日の日数」については「1ヶ月に2日」などと記載します。

チェックボックス

「時間外労働と休日労働を合計して月100時間未満、2~6ヶ月平均で月80時間を超えないこと」について、労使で確認後チェックします。なお、チェックボックスのチェックがない場合は、有効な協定届とはなりませんので、注意してください。

代表者に関する事項

協定の当事者である過半数労働組合の名称、もしくは過半数労働者代表の職名・名前・選出方法などを記載します。また、協定届が協定書も兼ねる場合には、労働者代表の署名または記名・押印が必要です。

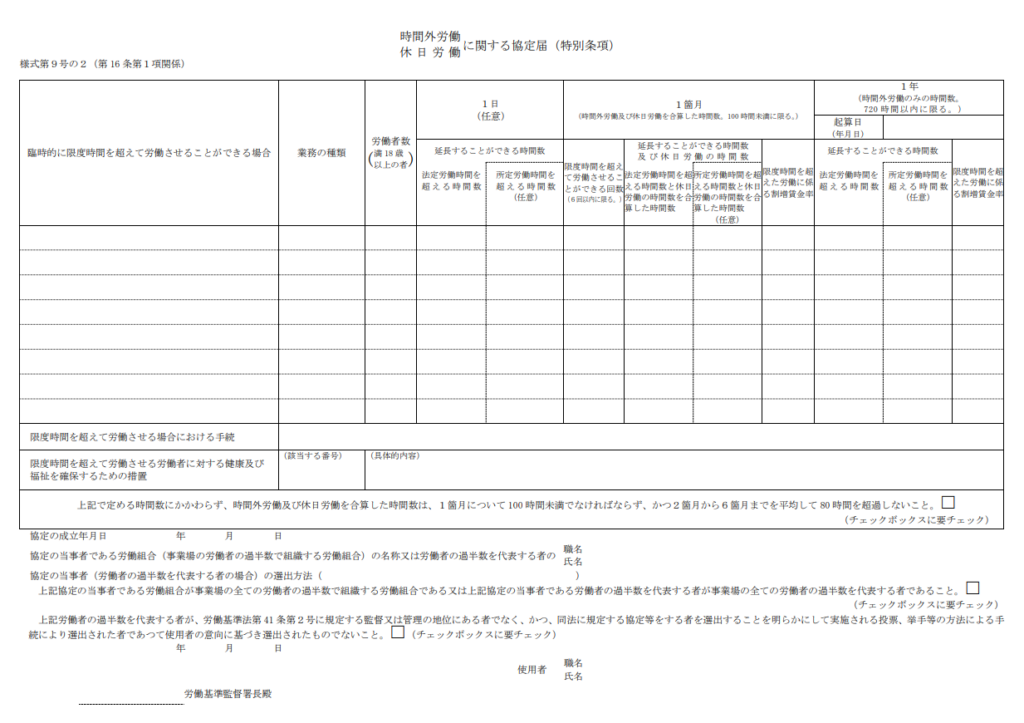

特別条項つきの記入例(様式第9号の2)

時間外労働が月45時間、年360時間を超える場合は「特別条項付」の様式(第9号の2)を使用します。

第9号の2は、2枚組の書式になっており、1枚目の「労働保険番号・法人番号」から「チェックボックス」までは「一般条項のみ」の書式と同じです。こちらでは、2枚目からの記載について解説します。

起算日

1年間の上限時間を計算する際の起算日で、通常は1枚目の「起算日」と同日を記載します。当該1年間は有効期間に関わらず、起算日は同一の日である必要があります。

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合

一時的もしくは突発的に時間外労働を行わせる必要のある労働に絞って、なるべく具体的に記載しなければなりません。

「業務上やむを得ない場合」「業務の都合上必要な場合」などという抽象的な表現は、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるため、認められていません。

業務の種類

「臨時的に限度時間を超えて労働させる必要のある具体的事由」に該当する業務を、なるべく細かく記載しなければなりません。

特に健康上有害な業務に関して労使間で協定した場合については、当該業務を他の業務と区分し、独立して記載する必要があります。

限度時間を超えて労働させることができる回数

月45時間(1年単位の変形労働時間対象労働者については42時間)を超えて労働させるのが可能な回数を定めて記載します。ただし、1年間に6回が限度ですので注意してください。

延長することができる時間数及び休日労働の時間数(1ヶ月)

月45時間(1年単位の変形労働時間対象労働者については42時間)を超えて労働させる場合の、1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計時間数を定めて記載します。

ただし、月100時間未満であること、かつ2~6ヶ月の平均で月80時間を超過しないことが条件です。

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率(1ヶ月)

限度時間を超えて時間外労働させる場合の割増賃金率を定めて記載します。割増賃金率は25%を超えるよう努める必要があります。

なお、月60時間を超える部分については、それまで適用が猶予されてきた中小企業についても2023年4月から50%以上の引き上げが義務化適用されています。

延長することができる時間数(1年)

年360時間(変形労働時間制の場合は320時間)を超えて労働させる場合の、1年の時間外労働の時間数を定めて記載します。

ただし、年720時間以内にしなければなりません。なお、休日労働の時間はカウントしないので注意してください。

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率(1年)

1ヶ月の場合と同じく、限度時間を超えて時間外労働させる場合の割増賃金率を定めて記載します。割増賃金率は25%を超えるよう努める必要があります。

限度時間を超えて労働させる場合における手続

限度時間を超えて労働させる場合にとる手続きを定めて記載します。例えば、「労働者代表との協議」「労働者に対する通告」のように、協定当事者間の手続きとして、具体的な内容を記載する必要があります。

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

限度時間を超えた労働者に対し、様式裏面の1(9)に記載のいずれかの措置を講じることを定めて、該当番号と具体的内容を記載します。

例えば、「医師による面接指導」「一定時間以上の継続した休息時間を確保する」など、様式裏面の内容に従って記載してください。

様式裏面の1(9)に記載の措置

- 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること

- 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること

- 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること

- 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること

- 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること

- 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること

- 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること

- 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること

- 必要に応じて産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

- その他

チェックボックス

1枚目と同じく「時間外労働と休日労働を合計して月100時間未満、2~6ヶ月平均で月80時間を超えないこと」について、労使で確認後にチェックします。なお、チェックボックスのチェックがない場合は、有効な協定届とはなりませんので、注意してください。

建設業・運送業の記入例(様式第9号の4)

2024年4月まで時間外労働の上限規制が猶予されている建設業及び運送業の自動車運転業務については、別様式の「様式第9号の4」を使用します。詳しい記載例については、以下の記事をご覧ください。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定 新様式の注意点

ここでは、新様式の36協定の作成・届出時の注意点を解説します。

36協定届が協定書を兼ねる場合は署名・押印が必要

新様式では、原則として署名・押印が不要となりましたが、36協定届が協定書を兼ねる場合には、従来どおり署名・押印が必要となります。

なお、36協定書は、労働者と使用者が合意した内容を記載したもので、その内容が法的な効力を持つことを示すものです。一方、36協定届は、その協定内容を労働基準監督署に届け出るためのものです。

よって、本来は別の書類ですが、一般的には36協定届に直接協定の内容を記載して、協定書も兼ねているというケースが大半です。

届出は効力発生日までに

36協定届は、協定の効力が発生する日までに提出する必要があります。これは、協定が法的な効力を持つためには、労働基準監督署への届出が要件となっているためです。

よって、協定の開始日より前に届け出ても開始日までは効力が保留されるだけですが、開始日より遅れて届け出てしまうと、その間に行われた時間外労働や休日労働は違法となってしまいます。

違反した場合は罰則も

36協定の締結・届出なしに時間外労働や休日労働を命じたり、36協定に定めた上限を超えたりした場合は、労働基準法違反となります。

36協定に関する違反に対しては「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦」が課せられる可能性があります。 また、違反内容が悪質と判断された場合、企業名が公表される可能性もあります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

新様式には対応した勤怠管理システムで

36協定が新様式に移行して、時間外労働・休日労働の管理の徹底がより求められるようになりました。新様式に対応した勤怠管理システムを導入することで、期間に応じた時間外労働の設定や上限時間に対するアラートなど、さまざまな機能が使用可能です。

法改正や新様式に立ち遅れないためにも、勤怠管理システムの導入をおすすめします。勤怠管理システムの選定・比較ナビは、多くの勤怠管理システムから自社にマッチした最適なシステムを見つけ出せるサイトです。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。