2019年度から施行されている改正労働基準法により、36協定における特別条項についても、罰則付きで上限が設けられました。

ところで、この「特別条項」とは、そもそもどんなものなのでしょうか?また、特別条項により具体的な上限はどこまで認められるのでしょうか?

この記事では、36協定の特別条項について、適用が認められる条件、具体的な上限規制とそれを超えた場合の罰則などについて、わかりやすく解説します。

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定の特別条項とは

36協定において、原則の上限時間を超えてさらに時間外労働を命じる「臨時的特別な事情」がある場合、あらかじめ発動条件や限度時間を定めておくことで、さらなる時間外労働が認められます。この特記事項のことを「特別条項」と呼びます。

36協定とは

使用者と労働者との間で交わされる、時間外労働及び休日労働に関する取り決めのことを「36協定」と呼びます。正式名称は「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」ですが、労働基準法第36条を根拠とすることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

労働基準法では、労働時間の上限は「1日8時間・週40時間」(法定労働時間)と定められており、法定労働時間を超える労働を命じることは、原則違法となります。36協定は、法定労働時間を超える労働を命じるための免責的役割を果たします。

一方で、適切な手続きに基づかない使用者による恣意的な残業命令を禁じることで、労働者の心身の健康を守る役割も担っています。なお、時間外労働を行わせた場合の「割増賃金」の支払いは、36協定の有無とは関係なく必要です。

36協定の上限時間

36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、原則「月45時間・年360時間」です。ただし、「3ヶ月を超える期間を定めた1年単位の変形労働時間制」においては、「月42時間・年320時間」が上限になります。

なお、月の上限を45時間に設定して、毎月上限いっぱいまで労働させてしまうと、8ヶ月で年の上限に達してしまうため、注意しましょう。

特別条項の適用条件

36協定が「法定労働時間を超えて労働させるための例外的な取り決め」であるということは、さらに時間外労働を命じることのできる特別条項は、「例外の例外」的な位置づけということになります。

そのため、適用できる条件はより厳格なものとなっており、「通常では予測不能な業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に原則の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とされています。具体的なケースは下記のとおりです。

| 臨時的と認められる場合 | 臨時的と認められない場合 |

| ・システム障害による復旧対応のため ・製品不具合により生じるクレーム対応のため ・急激に大量の受注が発生し、生産体制の強化を迫られた場合 | ・繁忙期のため ・使用者が業務上必要と判断した場合 ・年間を通じて労働させるのが明らかなとき |

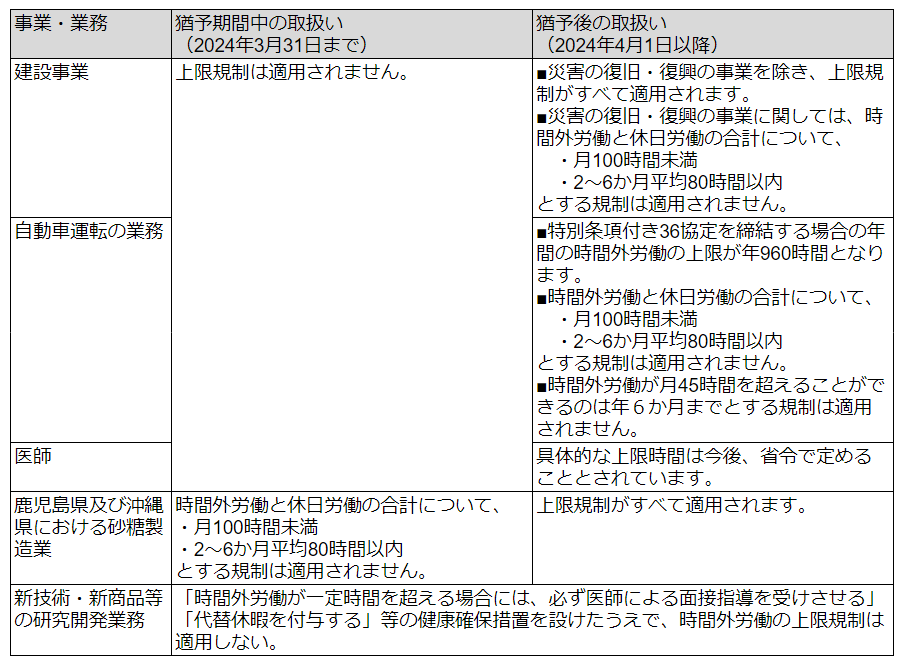

特別条項の上限規制が適用されない業種

現在の社会情勢から業界全体として人手不足が発生している以下の業種に関しては、特別条項による上限規制の適用が猶予または除外されています。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

特別条項の上限時間

特別条項で設定できる上限時間及び延長回数は以下のとおりで、この4つをすべて満たす必要があります。

- 1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

- 1ヶ月あたりの時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均で80時間以内

- 時間外労働と休⽇労働の合計が2ヶ月~6ヶ月平均のいずれも80時間以内

- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回まで

1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

時間外労働と休日労働の合計時間が単月で100時間以上になると、36協定違反です。

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 |

| 30 | 8 | 46 | 40 | 10 | 100 | 40 | 5 | 35 | 5 | 8 | 30 | 317 |

1ヶ月あたりの時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均で80時間以内

2~6ヶ月の平均時間も把握しなければなりません。上記のケースでは、9月と10月の2ヶ月平均が82.5時間(75+90=165→165÷2=82.5)であり、36協定違反です。

2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均のどこを切り取っても、80時間以内に収める必要があります。

1年の時間外労働の時間数が720時間以内(休日労働除く)

上記のケースのように、年間で720時間を超えると36協定違反です。なお、休日労働時間は別でカウントし、この年間の上限には加算しないため注意しましょう。

時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回まで

月45時間を超える時間外労働は、年6回までとなっています。なお、この回数のカウントは事業場単位ではなく、従業員単位で行うため、事業場全体では6回を超えてしまう可能性があります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

新様式の36協定届における特別条項の記載例

ここでは、法改正を受けて新様式となった「36協定届」の特別条項付き(様式9号の2)について、記載例を解説します。

なお、一般条項のみ(様式9号)及び様式共通の項目の記載例については、以下の記事を併せてご覧ください。

臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合

一時的もしくは突発的に時間外労働を行わせる必要のある労働に絞って、先に解説したようになるべく具体的に記載しなければなりません。

「業務上やむを得ない場合」「業務の都合上必要な場合」などという抽象的な表現は、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるため、認められていません。

限度時間を超えて労働させることができる回数

月45時間(1年単位の変形労働時間対象労働者については42時間)を超えて労働させるのが可能な回数を定めて記載します。ただし、1年間に6回が限度ですので注意してください。

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率

限度時間を超えて時間外労働させる場合の割増賃金率を定めて記載します。割増賃金率は25%を超えるよう努める必要があります。

また、月60時間を超える部分については、原則50%以上の割増賃金が必要で、2023年4月からは中小企業についても、この引き上げが義務化適用されています。

限度時間を超えて労働させる場合における手続

この欄には「労働者代表との協議」「労働者に対する通告」のように、協定当事者間の手続きとして、具体的な内容を記載する必要があります。

限度時間を超過した労働者に対する健康福祉確保措置

限度時間を超えた労働者に対し、様式裏面の1(9)に記載のいずれかの措置を講じることを定めて、該当番号と具体的内容を記載します。

例えば、「医師による面接指導」「一定時間以上の継続した休息時間を確保する」など、様式裏面の内容に従って記載してください。

様式裏面の1(9)に記載の措置

- 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること

- 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること

- 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること

- 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること

- 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること

- 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること

- 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること

- 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること

- 必要に応じて産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

- その他

チェックボックス

「時間外労働と休日労働を合計して月100時間未満、2~6ヶ月平均で月80時間を超えないこと」について、労使で確認後にチェックします。なお、チェックボックスのチェックがない場合は、有効な協定届とはなりませんので、注意してください。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

特別条項の上限を超えた場合の罰則

特別条項で定めた上限を超えて労働させた場合、労働基準法違反に問われ、罰則を科せられるだけでなく、行政罰として企業名が公表される可能性もあります。意図せず思わぬ違法状態に陥ってしまうケースも有るため、注意しましょう。

36協定違反となるケース

36協定違反となる典型例としては、以下のようなケースが挙げられます。

- 36協定なしで残業させた

- 時間外労働が上限時間を超過した

- 月45時間の超過回数が6回を超えた

- 特別条項の発動条件に該当しないにも関わらず原則の上限を超えた

- 時間外労働に対する割増賃金を払っていなかった

- 36協定締結時の労働者代表選出が不当であった

特に2.~4.については、特別条項の密接に関係してくるため、違反とならないよう適切に運用しましょう。

36協定違反に対する罰則

36協定に違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

また、違反による是正勧告に応じなかったり、違反の隠蔽を図ったりと、悪質であると判断された場合は、書類送検となる可能性もあり、さらに「労働基準法違反についての送検事例」に基づき、企業名が公表されることになります。

勤怠管理システムの検討でお困りのあなたへ

・システム検討時に注意すべき点を整理したい

・システムにより効率化できる点を整理したい

・システムの運用で注意すべき点を整理したい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。

36協定の特別条項についてよくある質問

36協定の特別条項について、よく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

- Q原則の上限を超えることのできる回数の数え方は?

- Q休日労働の回数は特別条項で延長できる?

勤怠管理システムなら思わぬ違反も防止できる

特別条項の上限時間の法制化に伴い、企業はより厳格な労働時間の管理が求められています。協定に定めた上限時間内に収まっているつもりでも、「〇ヶ月平均で80時間」などを超えてしまい、知らぬ間に違法状態になっていることもあります。

法改正に対応した勤怠管理システムであれば、法定上限を超えそうな場合のアラート機能などを使って、違反を未然に防止可能です。労働基準法に準じた特別条項の適用のためにも、勤怠管理システム導入を検討してみてください。

勤怠管理システムの選定・比較には、ヨウケンをご利用ください。

勤怠管理システムでお困りのあなたへ

・今よりも良い勤怠管理システムがあるか知りたい

・どのシステムが自社に合っているか確認したい

・システムの比較検討を効率的に進めたい

勤怠管理システムを見直したい方は、勤怠管理システムの選定・比較ヨウケンをご活用ください。無料でご利用できます。